Google Analyticsを見る前に

Google Analyticsはとても高性能なアクセス解析ツールです。

画像元:https://marketingplatform.google.com/intl/ja/about/analytics/benefits/

なのですが、高性能・多機能過ぎて「初心者向けではない」という評も多いツール。 GAIQ(Google アナリティクス個人認定資格)という、Google Analyticsのスキルや知識を証明する資格が存在しているレベルです。

最初からGoogle Analytics全ての機能を把握しようと思うと、ものすごく大変です。 見慣れない言葉も多いので、まずはどのようなサイトを運用する場合でも必ず見る、基本的な部分から慣れていきましょう。

Googleアナリティクスで使われる用語

Googleアナリティクスのアクセス解析画面では、日常会話ではあまり使わない言葉がかなり出てきます。 よく使われる言葉の意味を簡単に抑えておきましょう。

最初は「何の数値か」が何となくイメージできれば大丈夫です。

| 表示回数 |

ブラウザを通して、WEBサイトもしくはWEBページが表示された回数です。 PV(Page View)とも呼ばれます。 |

|---|---|

| ユーザー |

ユーザーはWebサイトの訪問した人、人数のことを指します。 重複を除外してカウントされるので、同じ人が何度Webサイトを訪問してもユーザーは「1」です。 |

| セッション |

セッションはユーザーがWebサイトに訪問してから離脱するまでの一連の動きをまとめた単位です。 アクセスしてからWebサイトを離れるまでを「1セッション」と数えます。 平均セッション時間は、1回のセッションあたりユーザーがWebサイト内に留まっている時間の平均。平均セッション時間が長いほど、ユーザーはそのサイトをじっくり見ている=コンテンツに魅力を感じているという目安になります。 |

| エンゲージメント時間 |

エンゲージメント時間は、ユーザがサイト上でクリック・スクロール等の「操作」を行っていた時間を指します。 例えば、ブログ記事を読む場合はスクロールダウンしていきますよね。 サイトを開いたけれど席を離れた、そのままTVを見た、なんて時には何の操作もされません。 ですので、エンゲージメント時間=ユーザーがそのサイトを使っていた(読んでいた)時間と言えます。 |

| スクリーン |

Google アナリティクスでの“スクリーン”はアプリ内でユーザーに表示されるコンテンツを指し、Webサイトのページに当たります。 Webサイトの計測画面でも「ページタイトルとスクリーン」のような表現が出てきます。これはWebサイトの場合はページタイトルを、アプリの場合はスクリーンを表示しているという意味なので“スクリーン”の部分は気にしないでOKです。 |

| イベント |

イベントはサイトやアプリから Google アナリティクスに送信されるデータの総称として使われています。 上で紹介した表示回数やセッションも「イベント」の一つという扱い。 特に設定しなくても自動的に収集されているイベントもありますし、手動での設定が必要なイベントもあります。ユーザーが行うどのようなアクションがイベントとして認識されるかは自動的に収集されるイベント - アナリティクス ヘルプをご確認下さい。 |

Google Analytics 4 の主要メニュー

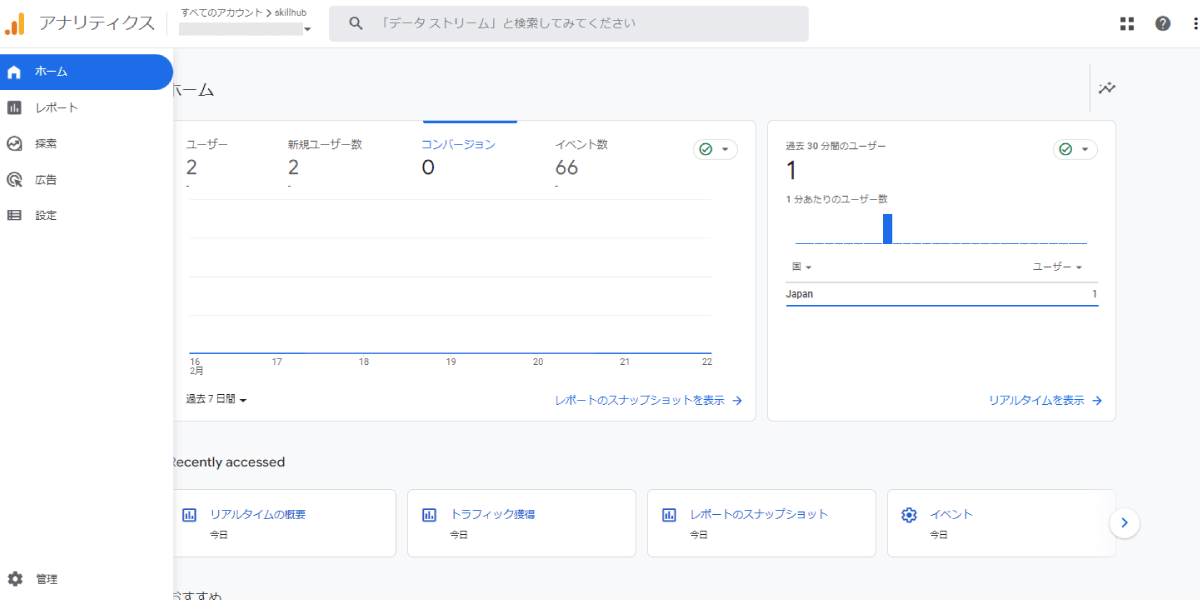

Google Analytics 4 https://analytics.google.com/のホームを見てみましょう。

左側のメニューで、大まかに5つの機能が区切られています。

- ホーム

- レポート

- 探索

- 広告

- 設定

- 管理

このうち、レポートと探索はどちらもサイトの分析結果(レポート)を確認できます。

- レポート:基本的な項目をセットアップしてくれているもの。

- 探索:より詳細な分析や、自分が欲しい情報だけピックアップしたもの。

今回はレポートにある項目を使って、以下2つを確認してみましょう。 1.各ページの表示回数 2.サイトへユーザーがどこから来ているか

1.ページの表示回数・ユーザー数

ページごとの表示回数、訪問ユーザー数などの基本的な項目を見てみましょう。

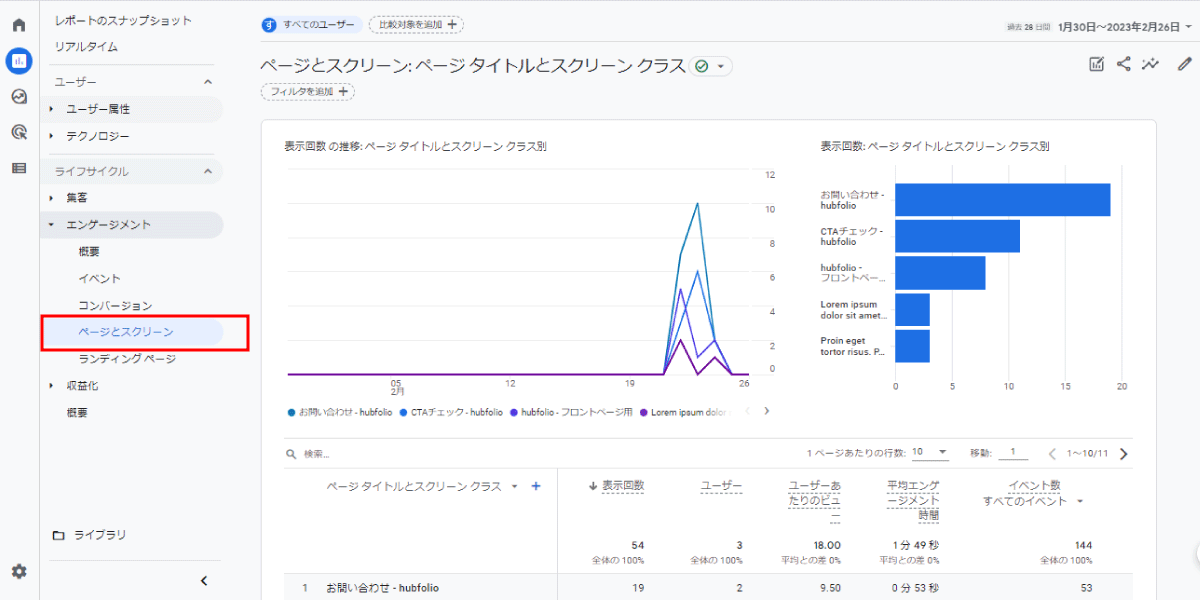

GoogleAnalyticsのメニューからレポートを選択します。 ライフサイクル下にある“ページとスクリーン”を開いてください。

上部にグラフ、下部にテーブルのような表示形式になっていますね。

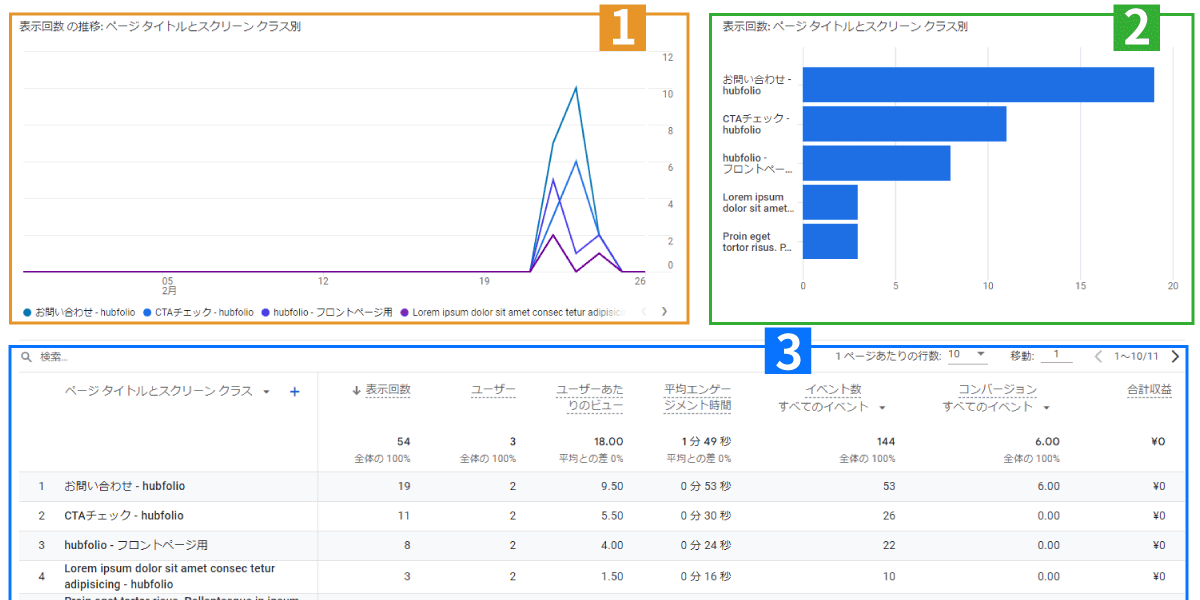

1. 表示回数の推移: ページ タイトルとスクリーン クラス別

指定期間中の、ページごとの表示回数の推移がグラフ化されています。

2. 表示回数: ページ タイトルとスクリーン クラス別

表示回数が多い順に、ページタイトルと表示回数がグラフ化されています。

3. 詳細

1、2のグラフの元になっているデータが確認できます。

1~3は全て、同じデータをもとに表示されています。 3のデータを視覚的に分かりやすくまとめたもの=1と2というイメージです。

2.ユーザーがどこから来たか確認する

次に、ユーザーがどこから貴方のサイトにたどり着いたかを確認してみましょう。

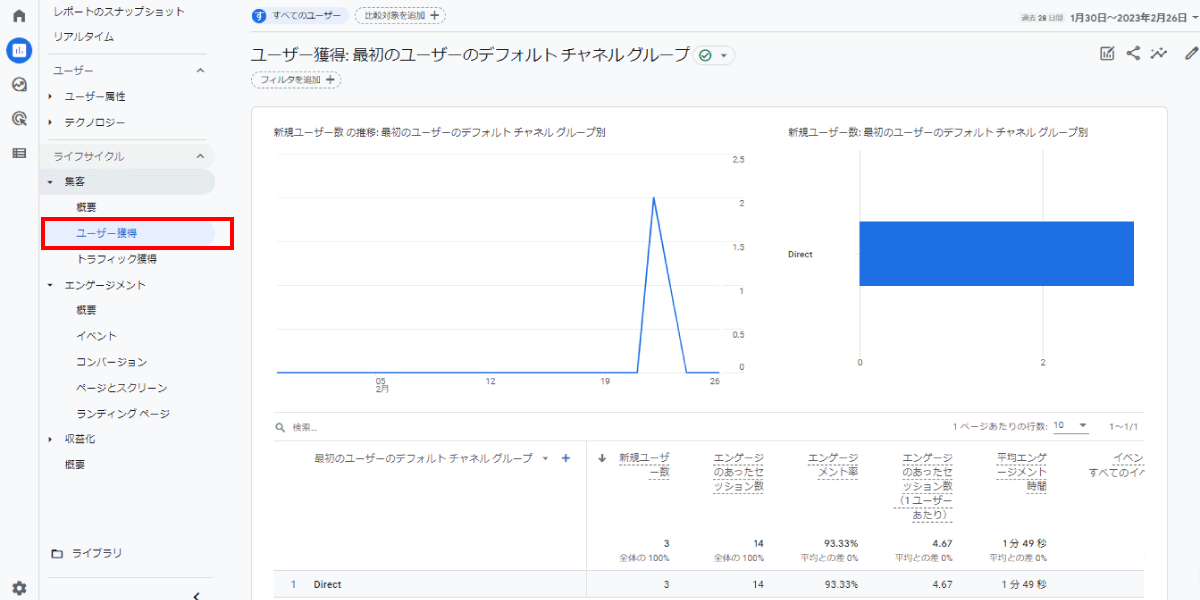

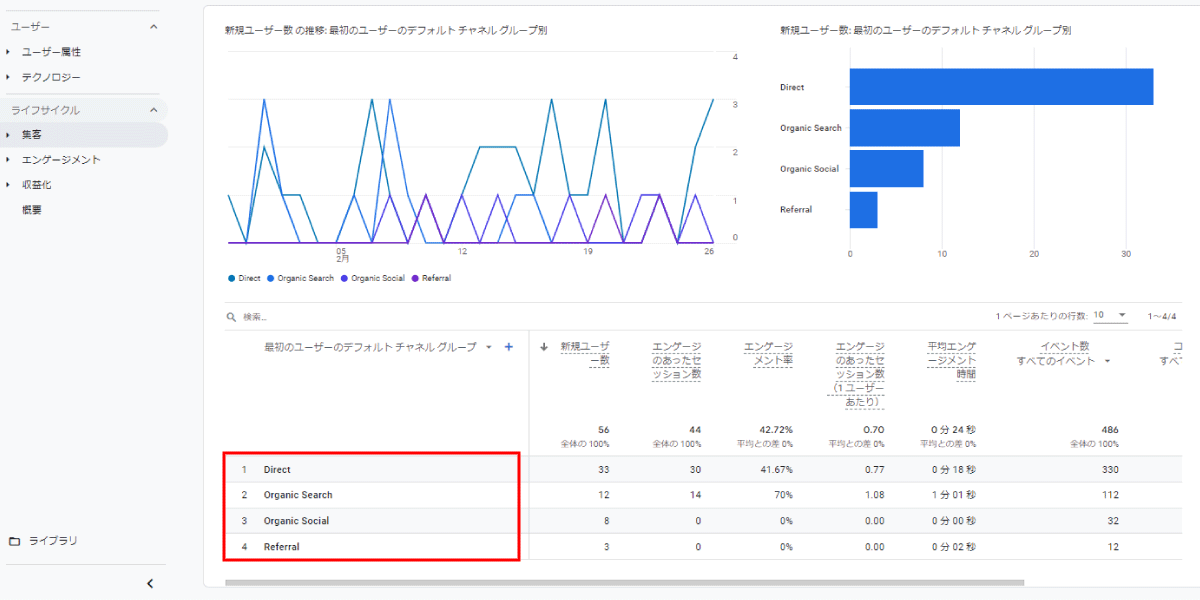

レポートメニューで、今度は集客のグループを使います。 集客 下にある“ユーザー獲得”を開いてください。

画面の構成は、先程見た“ページとスクリーン”とほぼ同じです。

開設したてのサイトだと、上図のように「Direct」の数が多いのではないかと思います。 この「Direct」は直接流入、例えばブックマーク(お気に入り)や、メルマガに掲載されているURLなどから、直でサイト/ページにアクセスしたことを示します。上図の場合は、自分のアクセスですね。

サイト公開してから少し時間が経つと、以下のようにデフォルトチャンネルグループが複数表示されます。

=========== Organic Search(自然検索) 検索エンジンからの流入。参照元に「google」や「yahoo」が表示されることが多いです。

Paid Search(有料検索) リスティング広告からの流入。

Organic Social(自然SNS) ユーザーがSNSを使い、自然にサイトに流入してきた場合。

Paid Social(有料SNS) SNS広告(有料プロモーション)からのユーザー流入。

referral(参照元サイト) 別サイトのリンクからの流入。

Direct(直接流入) メールやブックマークなど直接アクセスの場合が多く、参照元がdirectになります。

そのほか、広告出稿をしているとDisplay(ディスプレイ広告の流入)、Affiliates (アフェリエイトからの流入)なども表示されます。

===========

表示を切り替えると、チャンネルグループではなく、参照元の確認もできます。

下部詳細部分の左上、「最初のユーザーのデフォルト チャネル グループ ▼」をクリックします。 表示内容が選べるので、ユーザーの参照元/メディアに変えてみましょう。

左側に書かれている「google」などが参照元(どこから来たか)、 右側に書かれている「Organic Search」などがメディア(大まかなカテゴリー)になります。

例えば、これからコンテンツを充実させるとします。 それが検索エンジンに登録され、上位表示されれば“Organic Search”からの流入ユーザー数が増えるでしょう。“Organic Search”の参照元も「google / organic」や「yahoo / organic」など増えていきます。

今は表示されていないですが、twitterを使って記事を紹介した、誰かがツイートしてくれてバズったという場合は「t.co / referral」や「twitter.com / referral」からのユーザ数が増加していきます。

- 内部SEO施策の変更や追加

- SNSでのマーケティング(記事紹介)

等を行った前後と比較することで、実施した施策の効果を測定できるでしょう。

◆実習

Google Analyticsで作成したサイトの

- アクセス数(表示回数)と訪問ユーザー数

- ユーザー参照元

を調べてみましょう。 合わせて、レッスン内で紹介した箇所以外も開いて、どんな分析情報が見られるのかをチェックしてみて下さい。