本番環境で記事を公開する

前回の実習でローカル環境で書いた記事を、レンタルサーバー上のWordPressから公開しましょう。cssなどのテーマファイルを追加・編集した方は、FTPソフトで先に変更を反映させておいて下さい。

1.記事を公開する

本番環境のWordPressで投稿を新規追加します。 ローカル環境のWordPress記事編集画面からタイトルと本文をそれぞれ貼り付けます。

エディターにペーストすれば、本文内で設定していた見出し・リスト等は反映されるはずです。画像部分はアップロードして再挿入してください。

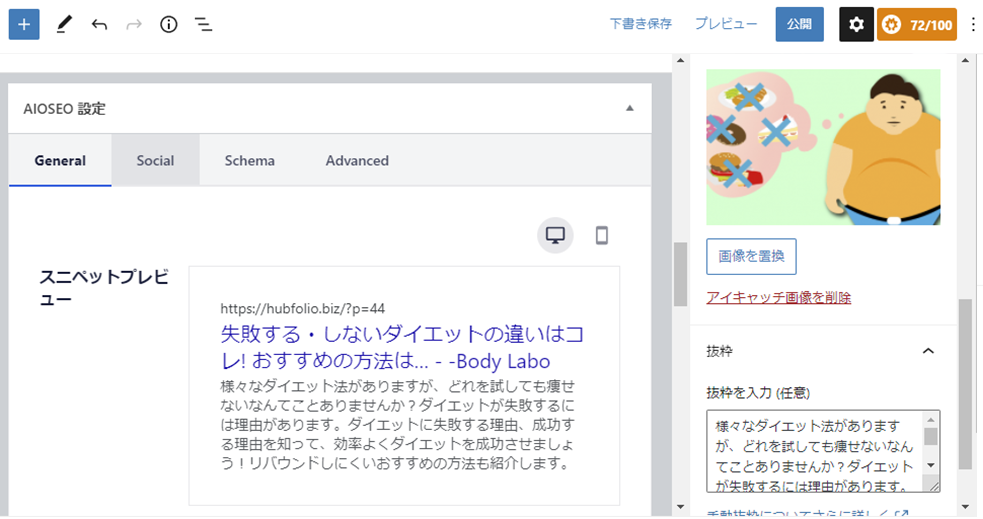

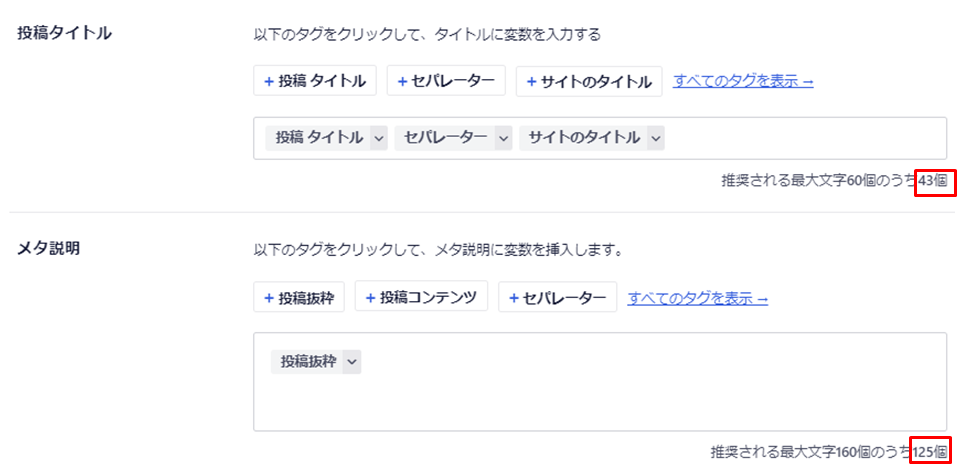

本文部分ができたら抜粋文を入力して、AIOSEOのスニペットプレビューを確認して下さい。 投稿タイトル・メタ説明の項目それぞれ字数も確認できます。

- タイトル

- 本文

- アイキャッチ

- カテゴリー/タグ

- メタタグ(投稿タイトル・メタ説明)

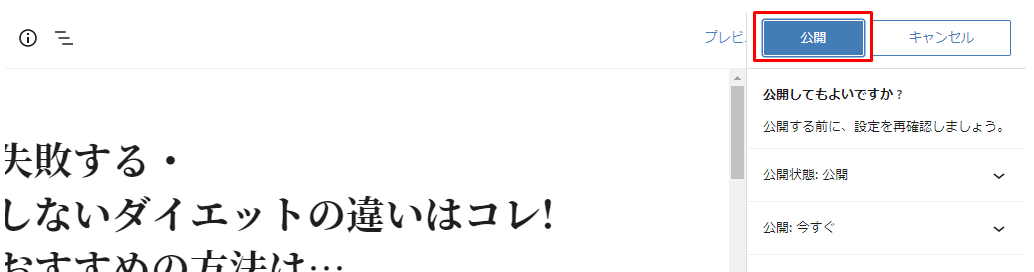

の設定ができたら、青い「公開」ボタンをクリックして記事を公開設定に切り替えます。

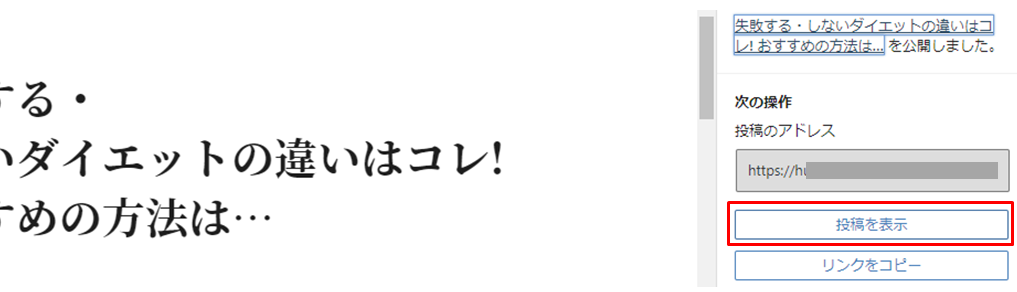

2.ページを確認

公開が完了すると「投稿を表示」ボタンが表示されるので、投稿ページを開いて確認してみましょう。

ローカル環境で確認・設定した通りの見た目になっているか、 記事一覧の表示も崩れていたりしないか、 サイトの表示を確認して下さい。

SNSシェア時の見え方を確認する

講座と一緒に勧めていらっしゃる場合、今回が本番環境で始めて投稿する記事ですよね。

デバッガーを使用して「記事がシェアされたときの見え方」を確認しておきましょう。 確認の仕方はAll in One SEOの初期設定で行った方法と基本的に同じ、入力するURLを公開ページのURLにするだけです。

【デバッグツール】 * シェアデバッガー – Developers Facebook * Card Validator _ Twitter Developers

↓Twitter

↓Facebook

WordPressのパーマリンク設定について

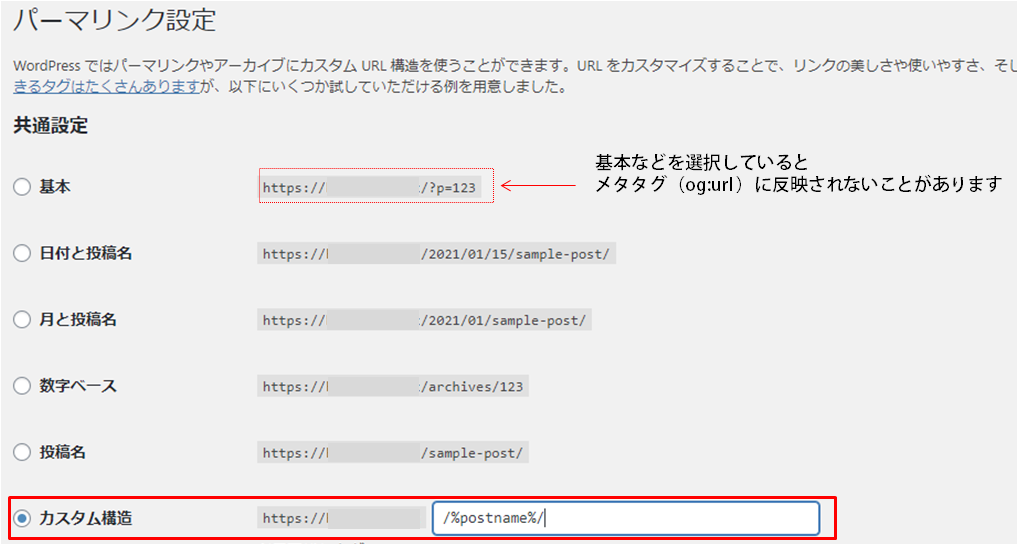

Facebookのシェアデバッガーに記事ページのURLを入れても、記事ページではなくフロントページのプレビューが表示されることがあります。

これはWordPressのパーマリンク設定とAll In One SEOの相性の問題のようです。

では、パーマリンク設定はどうすれば良いのでしょうか。 ユーザーのわかりやすさ、SEOどちらの観点から見てもベストなのは「1つずつ自分で決める」こととされています。

上図のようにパーマリンクの設定画面で、

記事タイトル /%postname%/

をパーマリンクとして使うように設定しておきましょう。

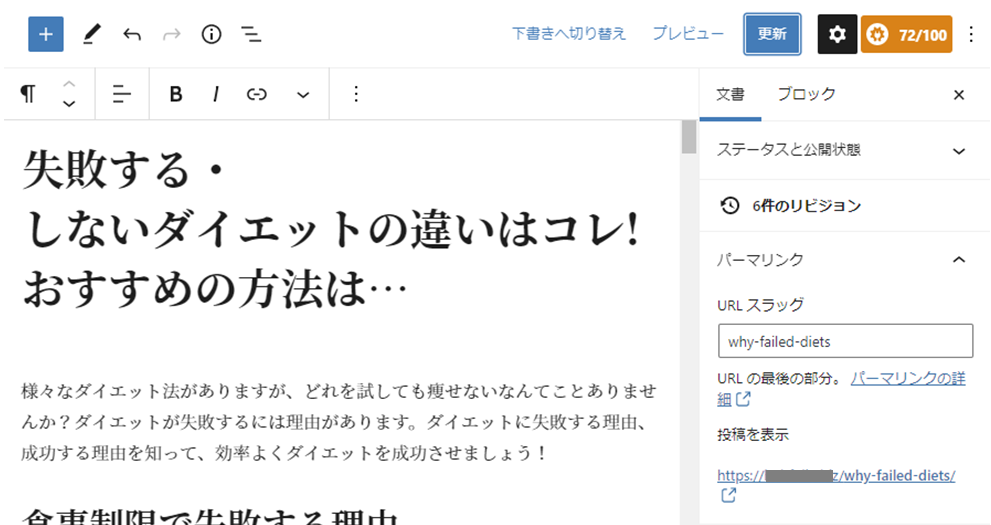

パーマリンク設定に /%postname%/ が入っていると、記事投稿・編集画面でパーマリンク(URL スラッグ)を設定出来るようになります。

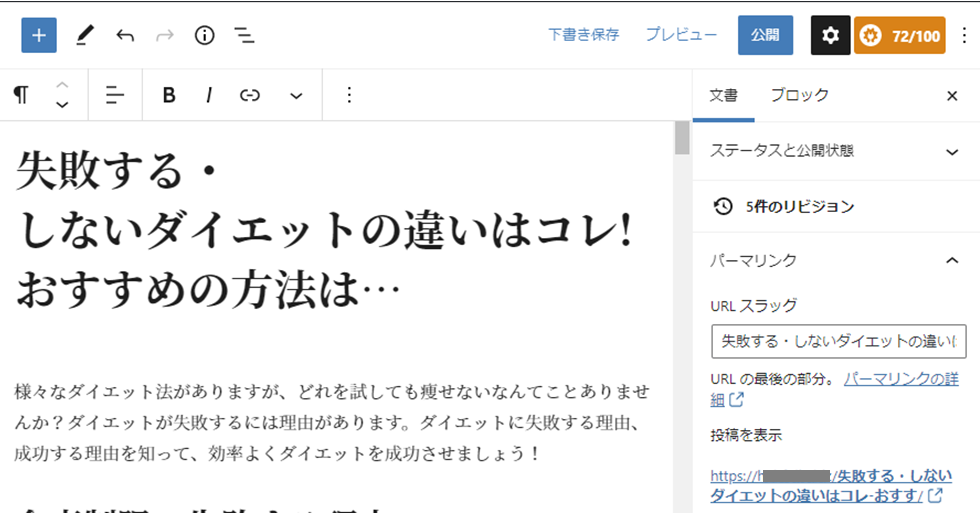

日本語タイトルをそのままURLに使うのは * WordPressのバージョンによっては404エラーになる場合がある * 外部サービスやトラックバックで404エラーになる場合がある * 外部サービスにコピペした際に、URLが長く分かりにくくなる

という弊害があるのでおすすめできません。 半角英数字に直しておいたほうが確実です。

↓

↓

毎回自分でパーマリンクを作成するのは大変ですが、数字や投稿日よりも分かりやすいですよね。出来ることは全てやってみる、という方はぜひ設定して下さい。

パーマリンク設定は、記事作成前~1つ目の記事作成時に決めておきましょう。 途中で変更すると、過去記事のURLが全て変更されてしまい、アクセスできなくなります。リダイレクトの設定をするのも大変です。

インデックス登録のリクエストを行う

「メタタグも設定したし、SNSでシェアされてもOK!」という状態になったら、Googleに記事ページを登録してもらえるようリクエストを送りましょう。

https://search.google.com/search-console/about

Googleのような検索エンジンは、クローラーというロボットを大量に所有しています。 クローラーは常にインターネット内を駆け巡り、見つけた記事を登録をします。この一連の流れをインデックスと呼びます。 インデックスされた記事が検索結果に使われます。

記事ページを公開して放っておいても、いつかはクローラーが発見してるでしょう。 が、新しく公開されたサイトの場合はクローラーはなかなか来てくれません。誰も認知していない(他のサイトからリンクがない)ので、クローラーがたどり着きにくいんですね。

ですので、自分の方から「こんなページを公開したから登録しに来て!」とリクエストを送るわけです。これをインデックス登録のリクエスト、と言います。

Search Consoleからリクエストを送る

Google Search Consoleから、Googleにインデクス登録をリクエストしましょう。

Google Search Consoleを開き、ログインします。 サイトを登録する画面になっているときは、左上のハンバーガーアイコンから、登録済のサイトを開いて下さい。

画面上部にある検索バーのような部分に、登録したいページのURLを貼り付けます。

そのままエンターキーを押すか、虫眼鏡アイコンをクリックしましょう。 Googleのインデックスにそのページが登録されているかを調べてくれます。

結果が表示されました。 登録されていません。 「インデックス登録をリクエスト」をクリックしましょう。

↓

↓

テストが終わると「インデックス登録をリクエスト済み」と表示されます。 これでGoogleへのリクエスト送信は完了。

後日、もう一度同じURLを検索バーに入力して調べてみましょう。 インデックスされていれば下記のように表示されます。

記事のリライトを行ったときなども、同じ方法で再クロールを Google にリクエストしましょう。そうすることで「変更した」という事をすぐ認識してもらえます。

せっかくSearch Consoleを開いているので、 続けてサイトマップの設定を行い、他の機能も見てみましょう。

補足

Webサイト/ページの追加・変更を行ったときは、インデックス登録のリクエストを必ず行うのがオススメです。

というのも、かつてインデックスが遅いせいでコピーサイトのほうが「本物」と認識されてしまうケースがあったのです。アクセス数も多く、ライターが沢山いて一日何百件と記事を投稿されている投稿型サイトは、クローラーの巡回も多くインデックスが早い傾向にあります。

良さげなサイトをライターがサイトAをRSS登録しておく →サイトAが更新されたら速攻丸パクりして自分の記事としてアップ

これによって投稿型サイトで公開されたパクり記事のほうが先にインデックスされ、オリジナルであるサイトAの記事は後発のコピーコンテンツ扱いされて泣き寝入り…という話がWEBライター/アフィリエイター界隈で話題になりました。

今は改善されているのでしょうが、こうした自体を防ぐためにも記事公開・インデックスのリクエストをセットで行っておきましょう。

インデックス状況の調べ方

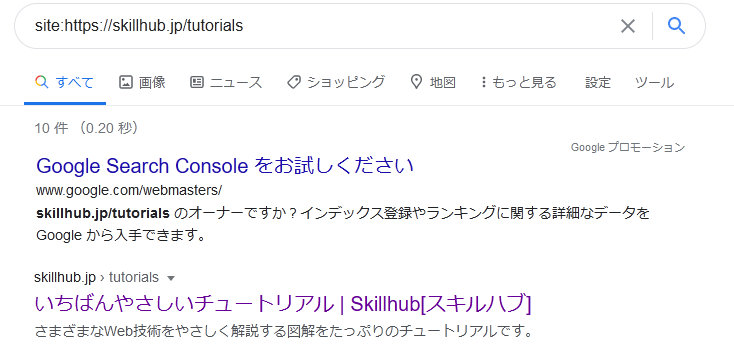

Search Consoleから確認する以外に、検索エンジンからもインデックスされているか確認する事ができます。

方法はhttps://www.google.com/の検索バーに、 調べたいサイト/ページのURLの初めに「site:」と付けて検索するだけ。

トップのURLだと、そのサイトのページがいくつ登録されているのかも分かります。

ディレクトリを加えると、そのディレクトリ下でインデックスされているページ。

ページのURLを入れれば、そのページが登録されているかのチェックができます。

SNSなどを使って宣伝する

こちらは記事作成直後でも、それ以外のタイミングでも構いません。

SNSなどのサービスを活用して、こんな記事を書いたよ!と発信してみましょう。 フォロワーが「あなたのサイトジャンルに興味がありそうな人たち」中心の場合、どんな内容だろうと見に来てくれたり、自分のアカウントで拡散してくれる可能性があります。

◆実習:記事をネット上に公開しよう

前回ローカルで作ったブログ記事(投稿)を、本番環境のWordPressに移して公開して下さい。その後、Google Search Consoleにログインしてインデックスのリクエストを行います。

今回の実習で行うこと

1.本番環境での記事公開

2.記事の確認、SNSでの見え方確認

3.Google Search Consoleでインデックス登録リクエスト

4.SNSで記事の存在を拡散する