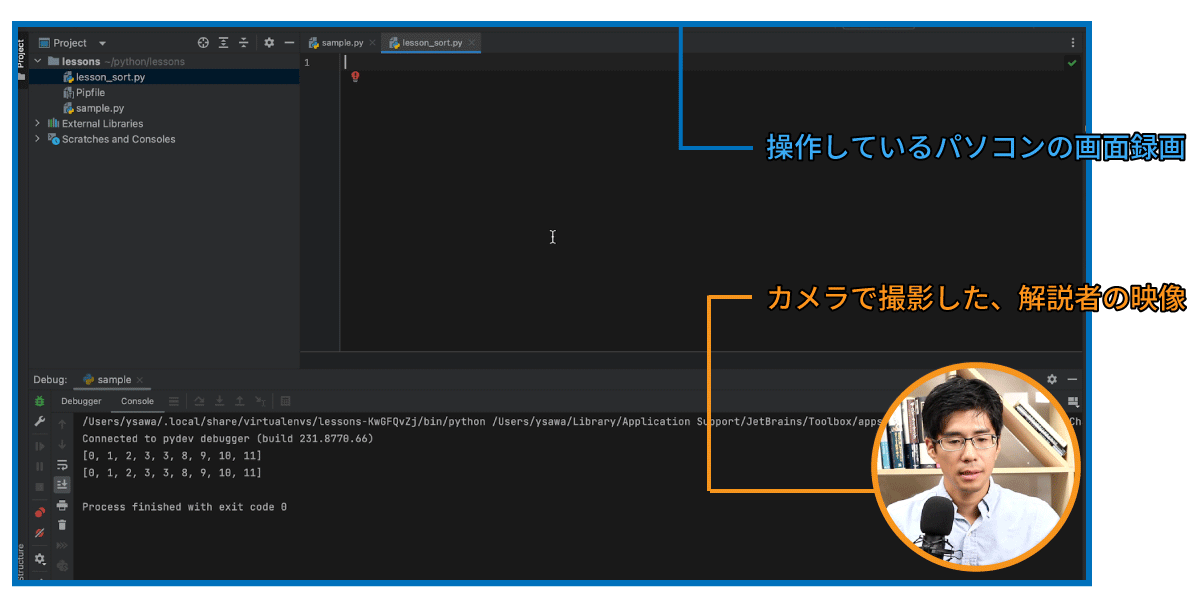

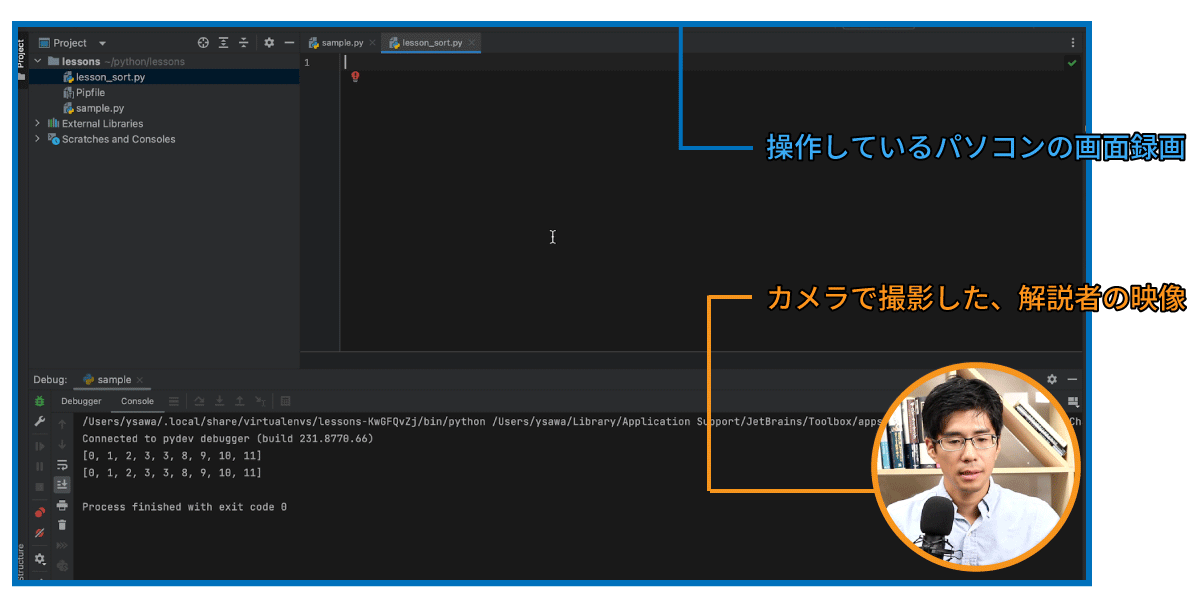

ピクチャ・イン・ピクチャについて

ピクチャ・イン・ピクチャ(略してPinP/PIPとも)とは、ある映像内に小さく別の映像を重ねる編集手法。 別の動画を小窓(ワイプ)のように表示させることから、日本のTV業界では「ワイプ」とも言われています。

ピクチャ・イン・ピクチャは講義・解説系の動画や、実況動画などでもよく使われています。

今回のレッスンでは、画面録画を全体に、右下に解説している先生の映像を重ねて表示させていきます。 You Tubeなどでもよく目にする構成ですね。

映像素材は、画面録画がpc_から、先生の映像がcam_からはじまるファイル名になっています。

喋りと、画面録画の操作のタイミングがズレないようにピクチャ・イン・ピクチャを作りましょう。

1. 複数のクリップを同期する方法

使用する映像素材には、両方音声が入っています。 Premiere Proにはオーディオの情報から、ワンクリックで映像のタイミングを合わせてくれる機能があるので活用しましょう。

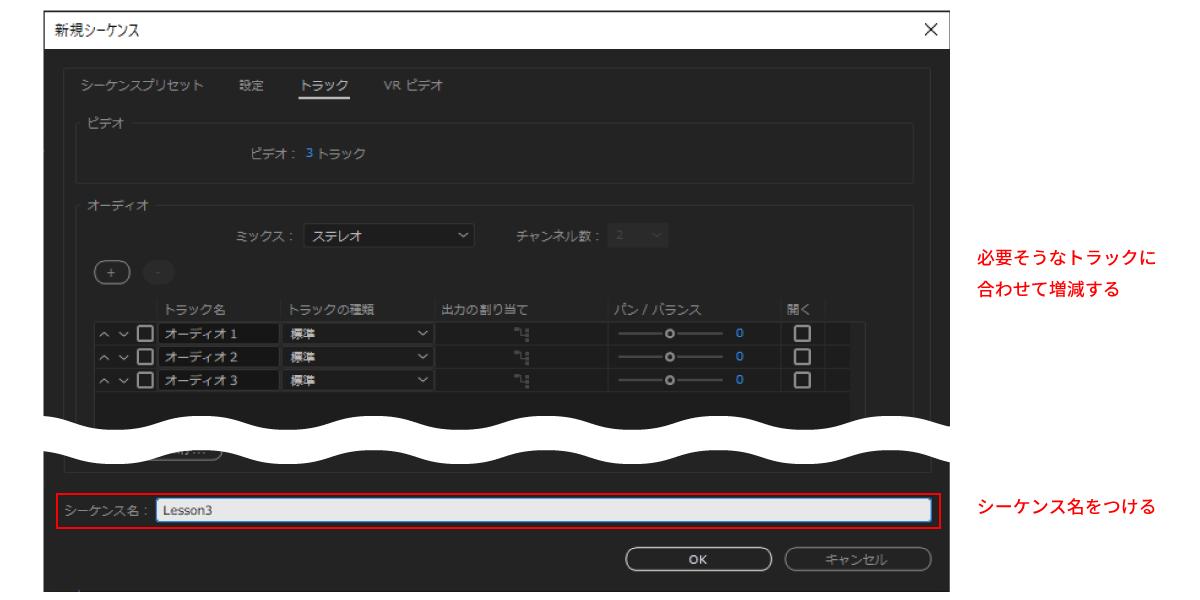

1-1. シーケンスを新規作成

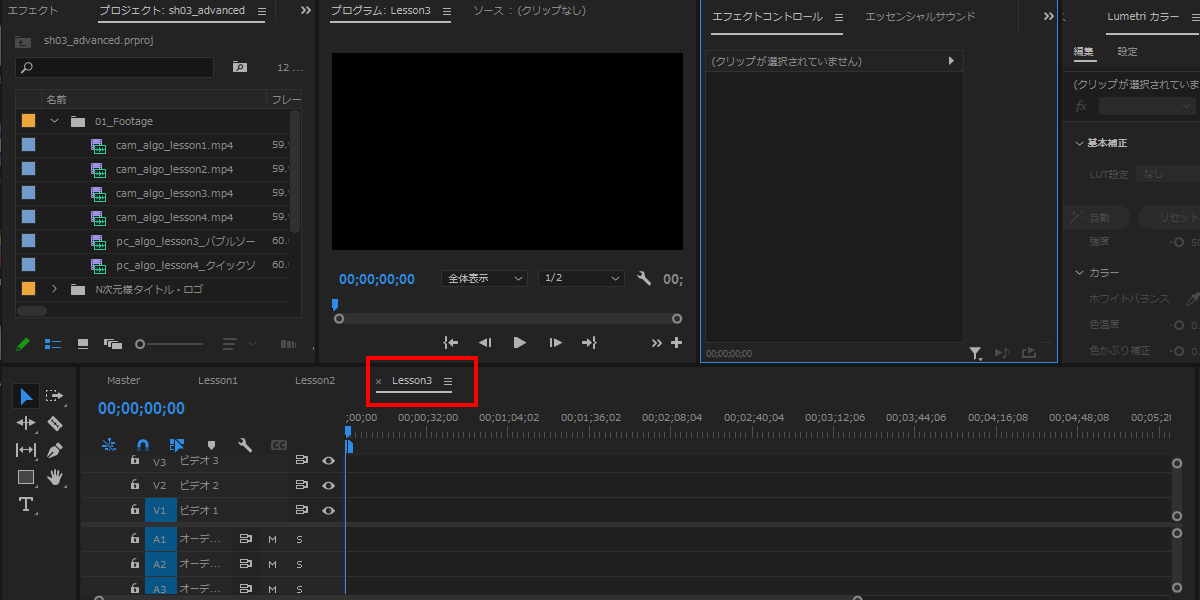

今回はシーケンスを新規作成して、Lesson3シーケンスを作ります。

5.1chのトラック要らないなぁ、という時は新規シーケンスの“トラック”タブで最初から無くすことも出来ます。

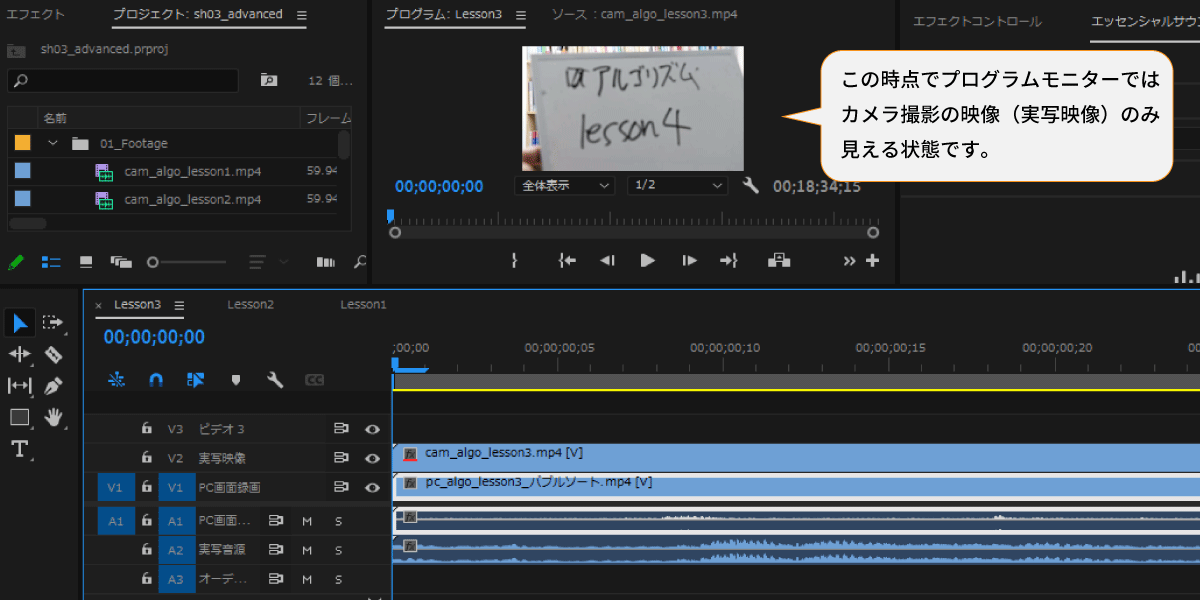

1-2. 2つの動画クリップを配置する

作成したLesson3シーケンスに、画面録画映像と先生の映像を配置していきます。

- 画面録画:

pc_algo_lesson3_バブルソート.mp4 - 先生の映像:

cam_algo_lesson3.mp4

画面録画映像の“上”に先生の映像を置けるよう、配置するトラックに注意しましょう。

1-3. クリップを同期する

映像クリップ2つを両方タイムラインの先頭に合わせて配置しても、シーケンスを再生すると音声が2重に聞こえるはずです。 これは、2つの映像の撮影開始タイミングが違うため。

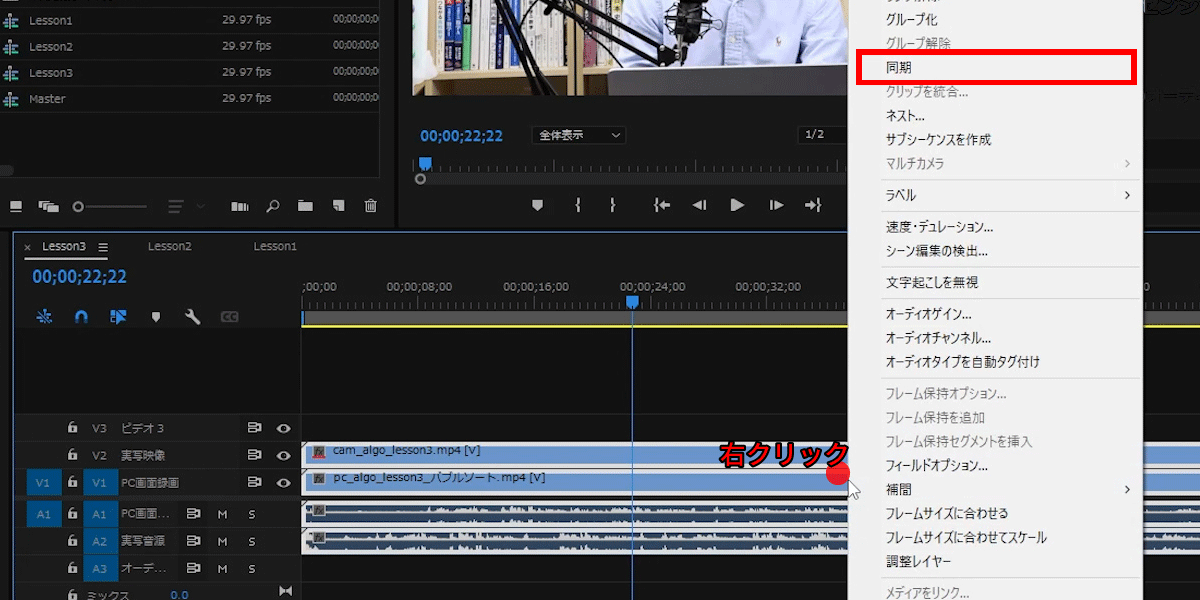

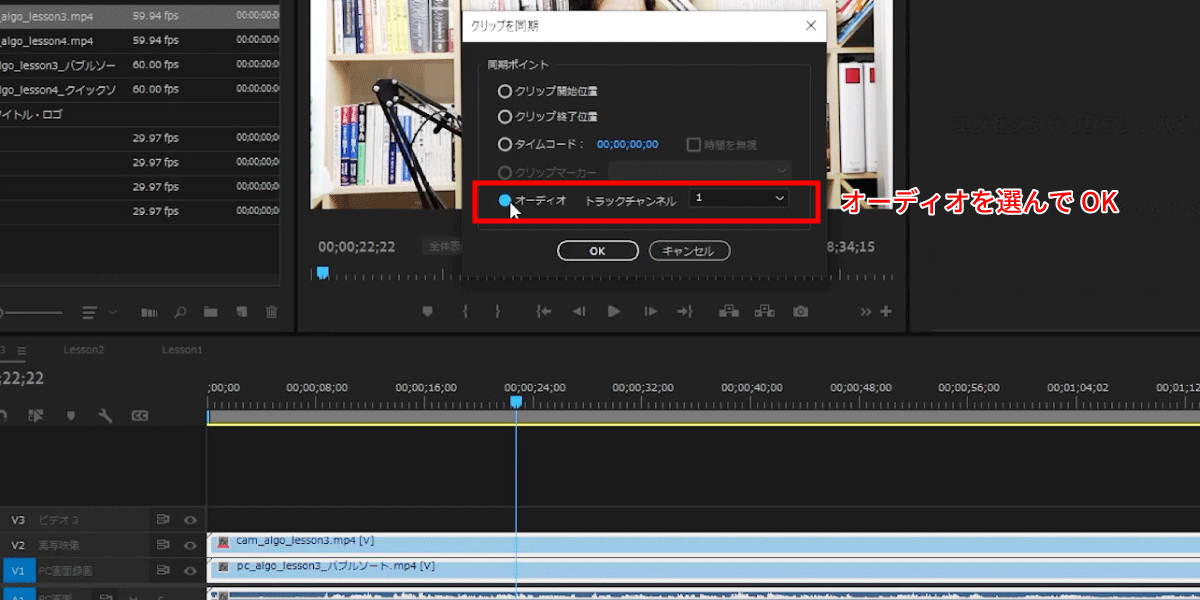

Premiere Proでは、同時収録した素材のタイミングを一致させてくれる“同期”機能があります。 クリップの同期は、以下の3ステップでできます。

- 同期したいクリップを全て選択する

- 右クリックメニューから「同期」を選ぶ

- 選択し、OKを押す

↓

操作の流れは、以下の動画をご確認下さい。

2. ピクチャ・イン・ピクチャにする

映像のタイミングが一致(同期)できたら、ピクチャ・イン・ピクチャの設定を行っていきましょう。

2-1. プログラムモニターの準備

必須、というわけではないのですが、マスクや文字入れをするのに便利な機能があります。 確認も兼ねて、使ってみましょう。

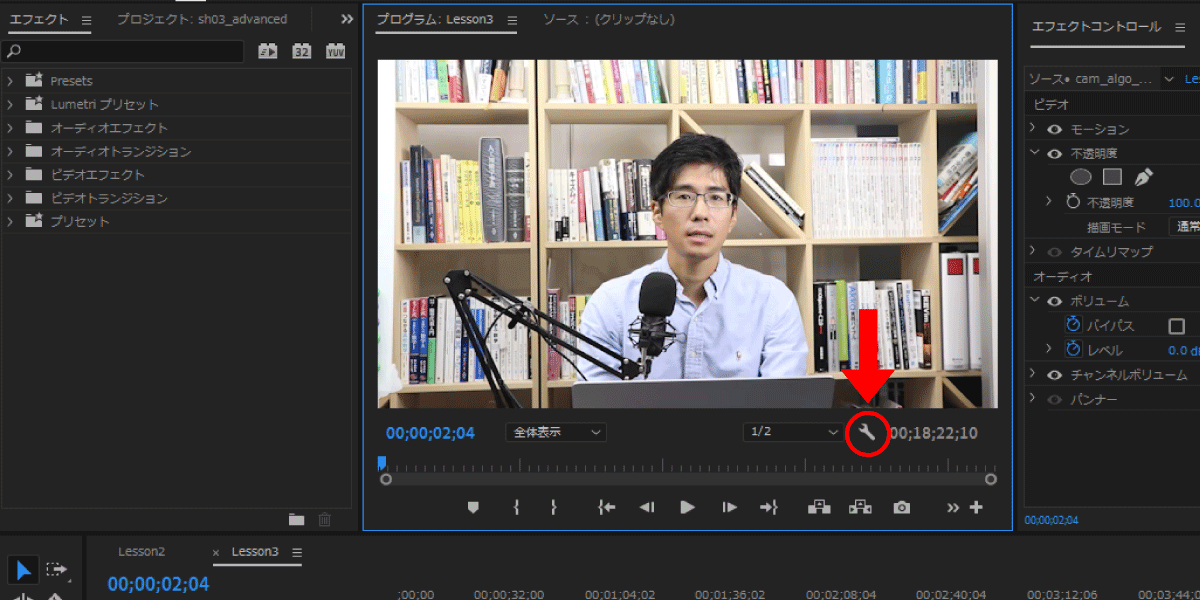

プログラムモニター、プレビュー映像の下の設定をクリックしてください。 レンチのようなアイコン部分です。

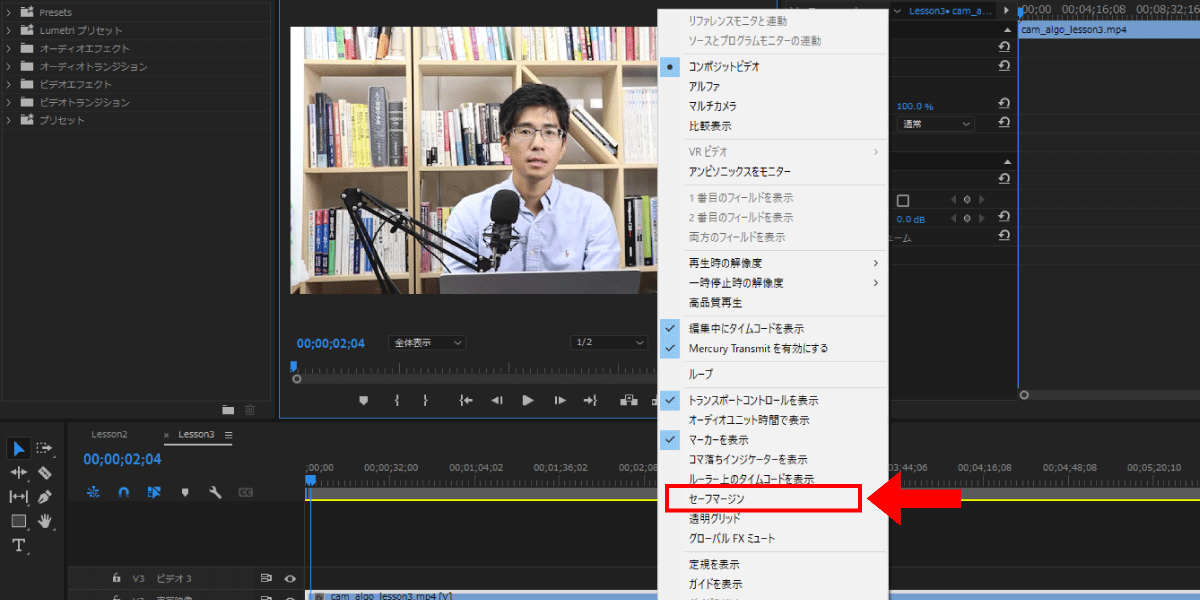

表示されるメニューから「セーフマージン」をクリックして、有効化します。

↓

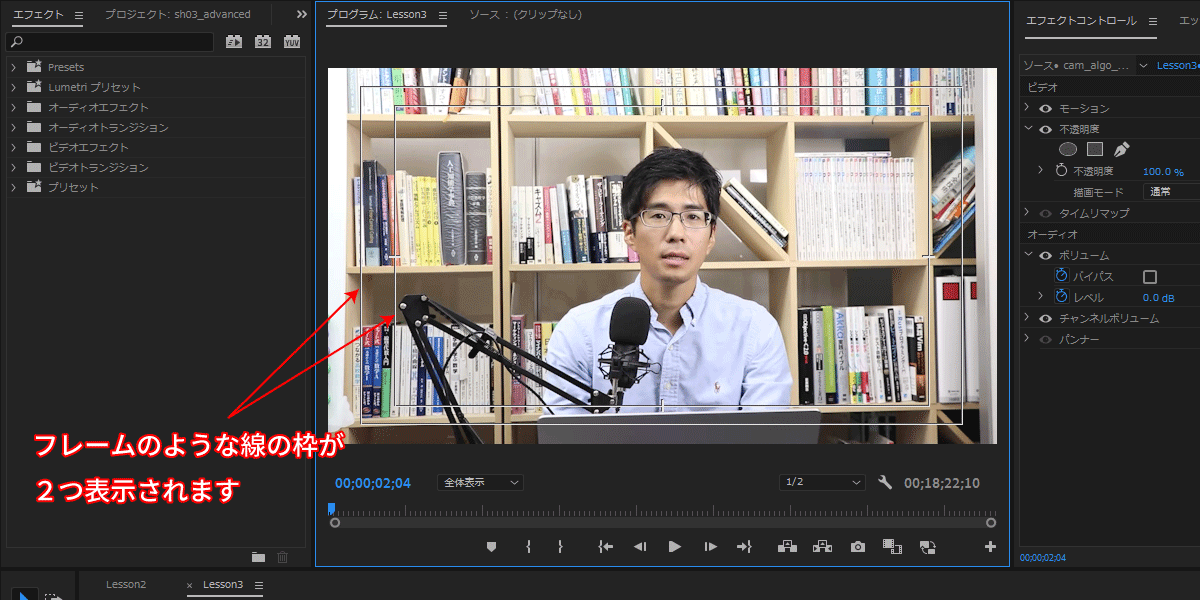

この2つの線はTVのモニター画面上で、正しく表示される範囲の目安として用意されているガイドラインです。 PCモニター/Web動画の場合、映像の一部が欠けることは少ないので、重要性はそこまで高くありません。

画面での映像表示に関わるセーフマージンを知ろう

今回作るのはWebメディア用の動画ですので、セーフエリアを気にしすぎる必要はありません。 ただ、セーフマージンは簡易ガイドとしても便利に使えます。 今回も、このセーフマージンを目安にピクチャ・イン・ピクチャ(ワイプ)の位置を決めたいと思います。

設定(レンチ)アイコンが無い方

プログラムモニターの横幅が狭いと、設定など一部のアイコンが表示されません。

プログラムモニターのタブ部分をダブルクリックして全面表示するか、ドラッグで幅を変えると出てきます。

ワンクリックでセーフマージンのON/OFF

毎回、設定メニューからセーフマージンを開くのが面倒! という方は、ボタンエディターをカスタマイズしてワンクリックでON/OFF切り替えられるようにしましょう。

ボタンエディターは、プログラムモニター右下の+アイコンから開けます。 一覧の中から、セーフマージンのボタン(二重の長方形)をドラッグ・アンド・ドロップすると、好きな位置に挿入できます。

2-2. 正円マスクの作成

マスクの方法はいくつかありますが、今回は不透明度マスクを使いましょう。

先生が映っている映像、cam_algo_lesson3.mp4のクリップを選択。

エフェクトコントロールから、不透明度の下にある円アイコン“楕円形マスクを作成”でマスクを作成します。

この時点では、モーションの位置・スケールは初期状態のままにしておいて下さい。

2-3. マスクを固定し、素材(映像)を調整

設定したマスクの位置・範囲に、先生の顔が収まるように調整していきましょう。

マスクと同じクリップに、トランスフォームというエフェクトを適用します。 トランスフォームはビデオエフェクト > ディストーションの中にあります。

画面録画のクリップ(pc_algo_lesson3_バブルソート.mp4)はシーケンスより解像度が高く、アスペクト比(縦横比)も違います。

途中でアプリケーションウィンドウの位置・サイズが変わったりもしますので「コードエディタが大体見えるくらい」の状態でOK。

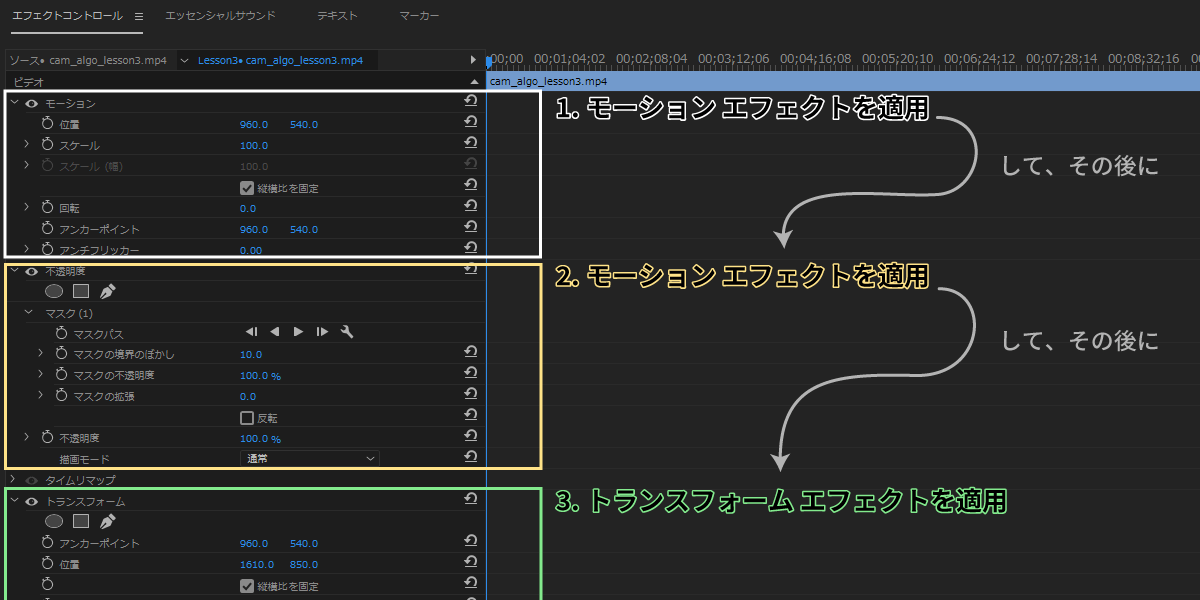

わざわざエフェクトを使う理由は?

上記の方法、なぜトランスフォームエフェクトを追加するか疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。

わざわざエフェクトを使わなくても、モーションの位置とスケールを使えば出来ますよね。 Premiere Pro動画編集基礎講座Ⅱの『マスクの使い方①クリップの必要な部分だけを表示する』でも、モーションの項目を使いました。

今回、トランスフォームを追加したのはモーションで位置やスケールなどを設定すると、マスクにも影響するためです。

Premiere Proでは、エフェクトコントロールに表示されるエフェクトは上から順に適用される仕様。

モーションの方で設定を変えると、その下の不透明度(マスク)にも影響が出ます。

不透明度の下にエフェクトを追加して設定すれば、マスクの位置やサイズは保持されます。 例えば「Lesson4も同じ配置で作りたい」なんて場合は、別の映像に置き換えても調整しやすいので便利です。

他にも、クロップを使う、トラックマットキーを使う……などなど、映像をマスクする、ピクチャ・イン・ピクチャを作る方法はあります。 「これをやりたいけれど、作るのが大変」というときは、良い方法がないか調べてみると良いでしょう。

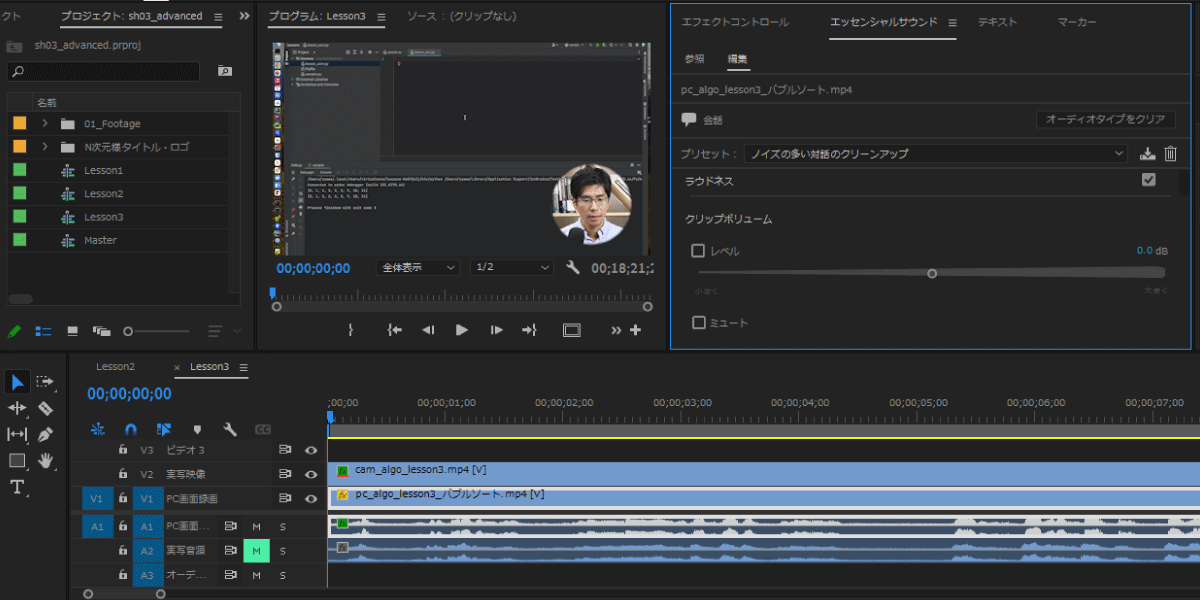

2-4. クリップの補正とミュート

同期機能によって、音声は一致しました。 ですが、再生してみるとちょっと聞きにくいですよね。

以下の2つを設定して、音声を聞きやすくします。

- A1トラック(

pc_algo_lesson3_バブルソート.mp4)はエッセンシャルサウンドで“ノイズの多い対話のクリーンアップ”を適用 - A2トラック(

cam_algo_lesson3.mp4)は、音が良くないのでミュートにする。

映像の方は、そのままで良いです。

やりたい方はV2トラックのクリップ(pc_algo_lesson3_バブルソート.mp4)にLumetriカラーで補正を入れても良いです。

実習

今回のレッスンで行った、Lesson3シーケンスの作成を行って下さい。 大きく分けると以下5つの内容です。

- クリップを配置し、同期する

- トリミングする

- 不透明度からマスクを作成する

- トランスフォームエフェクトを使い、先生のお顔が円に収まるようにする

- オーディオ補正

余力がある方は、Lesson4のシーケンスを試しに作ってみるのもオススメです。 Lesson3シーケンスを複製して、各クリップの置き換え→同期をやってみてください。