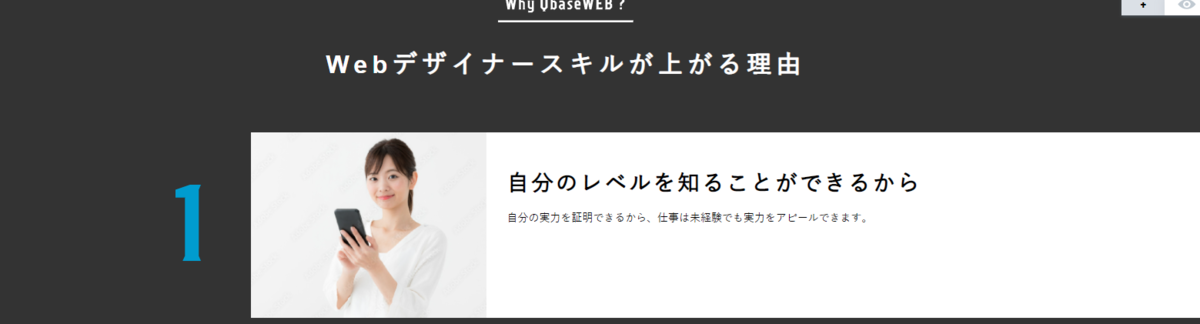

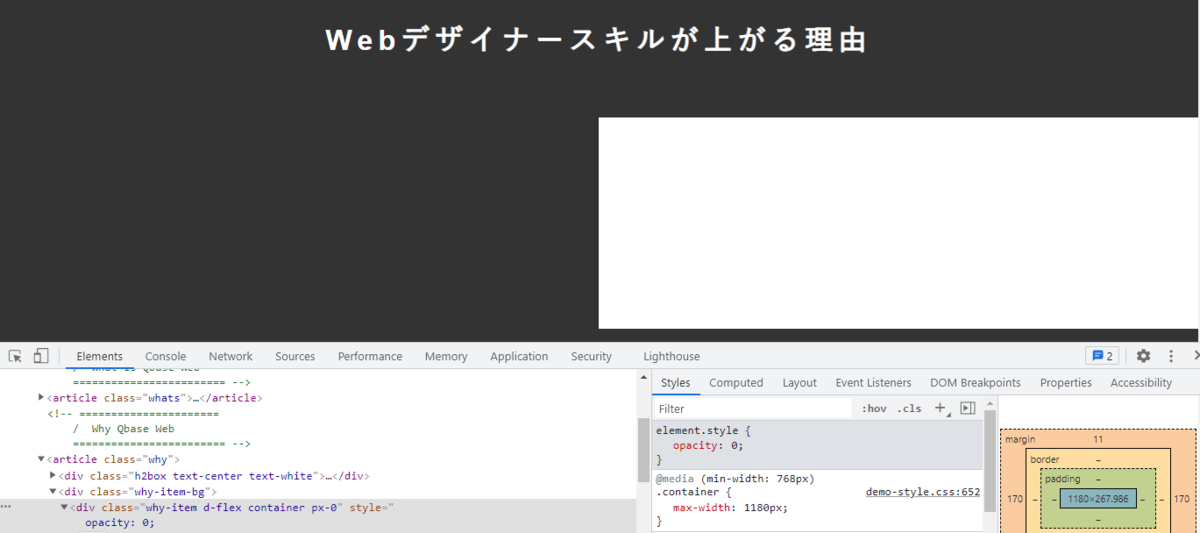

見出しまわりの調整

さっそく、見出し部分から調整して行きましょう。 前回、共通で使っている「h2box」クラスの設定はしているので、微調整ですね。

hタグ内の<br>に、d-pc-noneクラスを加えて改行をなくします。

<h2 class="mb-0">

Webデザイナースキルが<br class="d-pc-none">上がる理由

</h2>

カンプに合わせて、余白を調整します。

/* ---------------------- */

/* Why Qbase Web

/* ---------------------- */

.why{

margin-top: 30px;

}

.why .h2box{

padding-top: 80px;

}

.why .h2box h2{

letter-spacing: 0.18em;

}

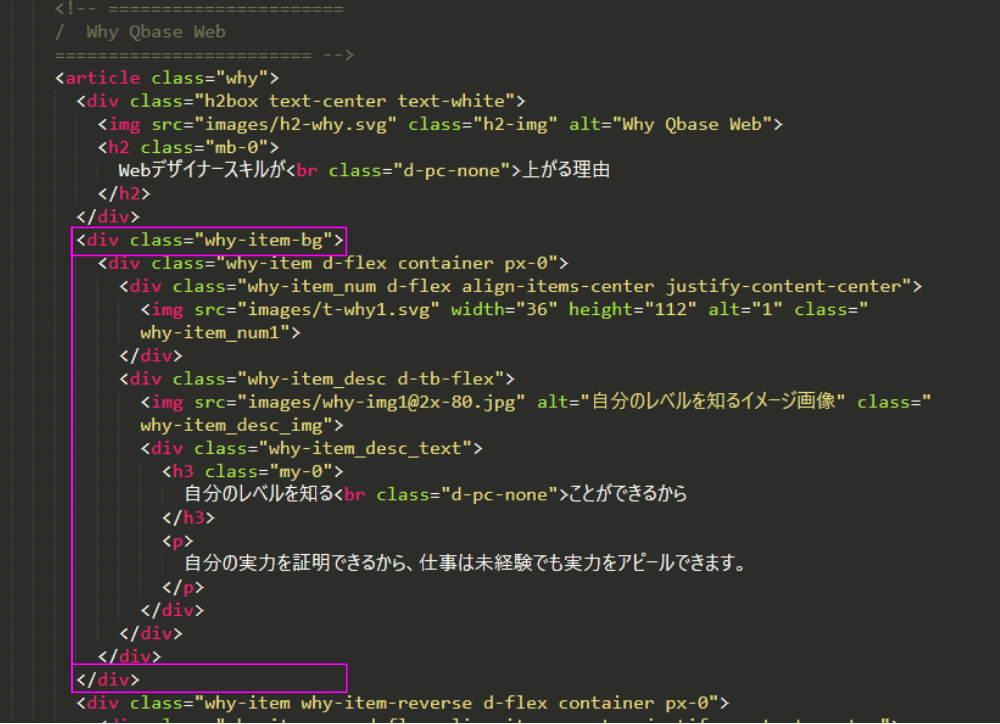

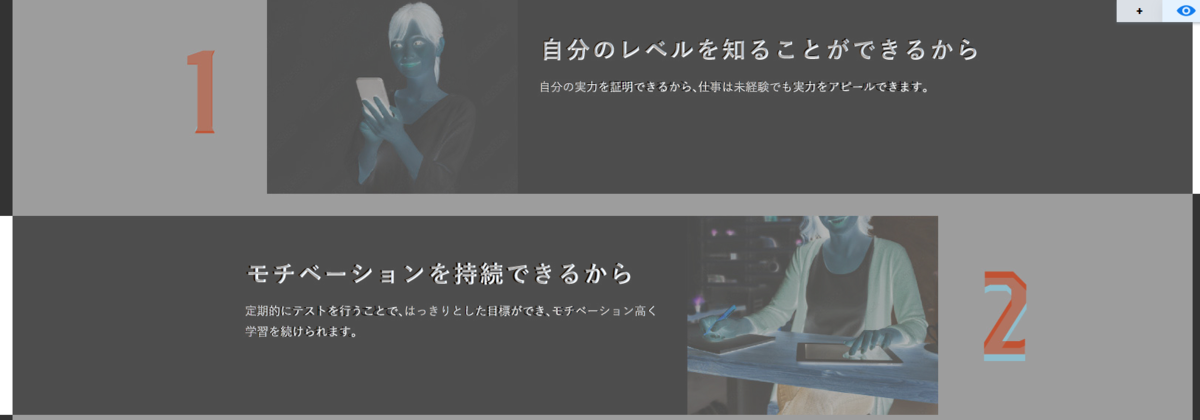

3カラム部分の作成

1.幅と配置を合わせる

理由1~3のブロックを作ります。 写真とテキストを囲んでいるdiv(.why-item_desc)をdisplay:flex;にすると、3つのブロックは横並びになりますね。

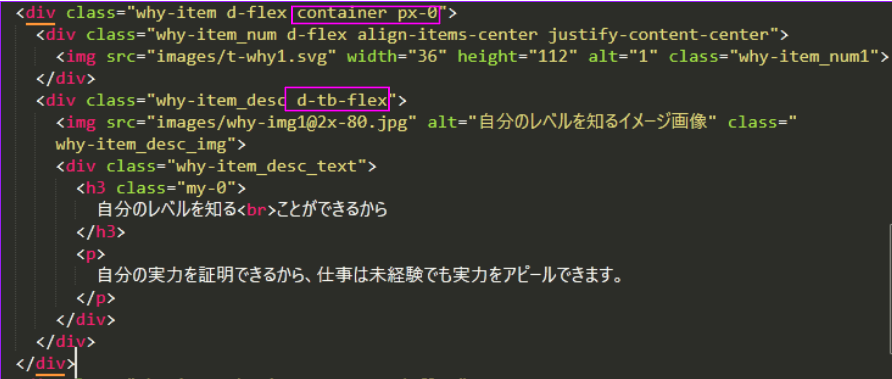

ただ、このまま横並びにするだけでは、幅が広がりすぎます。 why-itemクラスをもつdivに「container」クラスを加えます。

<div class="why-item d-flex container px-0">

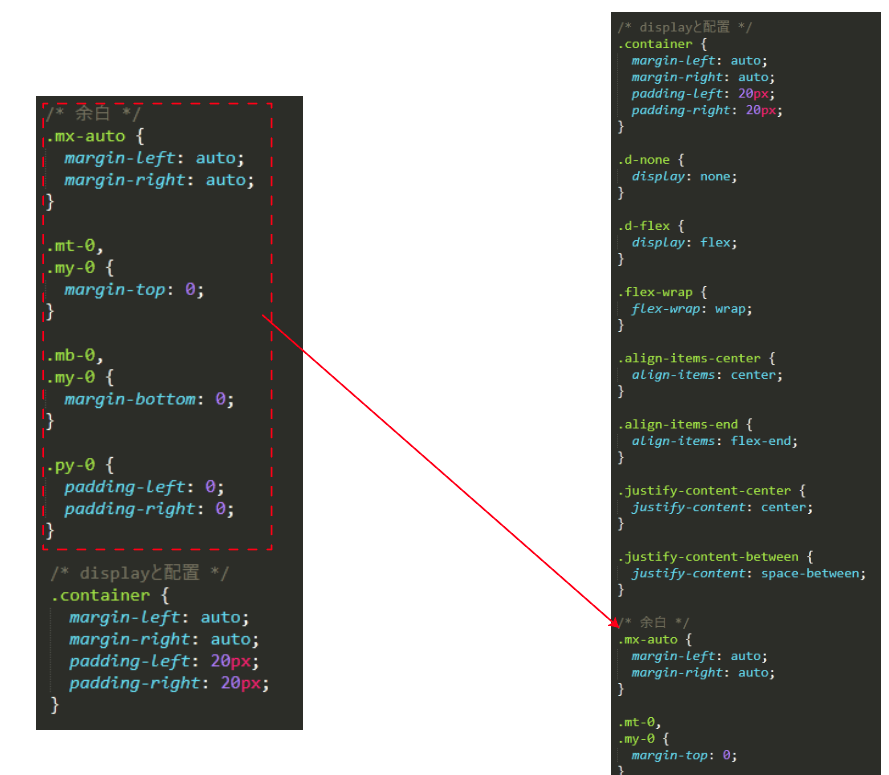

左右paddingをつけたくないので、「px-0」というクラスも作りました。 CSSファイルで、余白クラスのほうを上に書いていると効きません。 .conteinerよりも下に移動します。

div.why-itemの幅は合いました。

why-item_descクラスのdivに「d-tb-flex」クラスを追加します。

写真部分の幅は広いですが、横並びにはなりました。

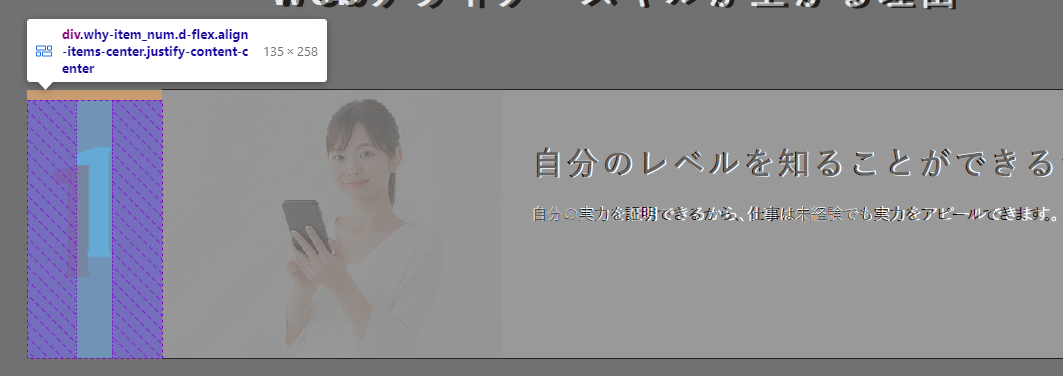

2.各要素のサイズを合わせる

それぞれのサイズをカンプに合わせていきます。

.why-item_num {

flex: 0 0 135px;

}

.why-item_desc_img {

max-width: 340px;

height: 270px;

}

.why-item_desc_text{

padding: 50px 30px;

}

h3タグの中にある<br>を<br class="d-pc-none">にして、改行を無くします。

見出しのフォントサイズも合わせましょう。

.why-item_desc_text h3 {

font-size: 32px;

}

.why-item_desc_text p {

margin-top: 13px;

}

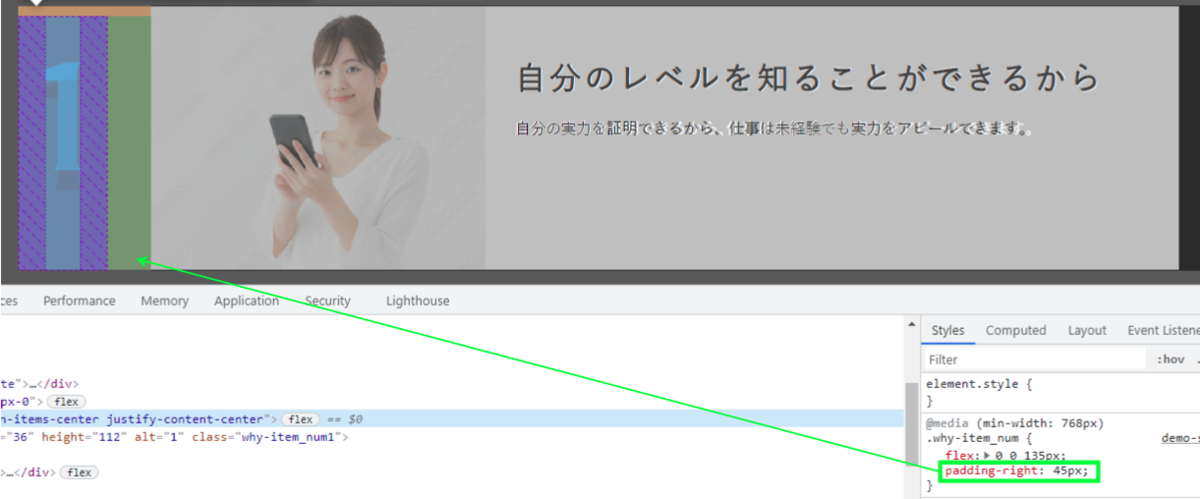

数字の部分のズレを調整します。 検証ツールで見てみると、カンプの数字はleftでもcenterでもない微妙な位置にありますね(薄く見えるオレンジの数字がカンプの位置)。

padding-rightを使って、デザインの位置まで押す形にします。

更に、画像(why-item_num1クラス)のmargin-topの値を上書き。 縦方向の位置も揃えます。

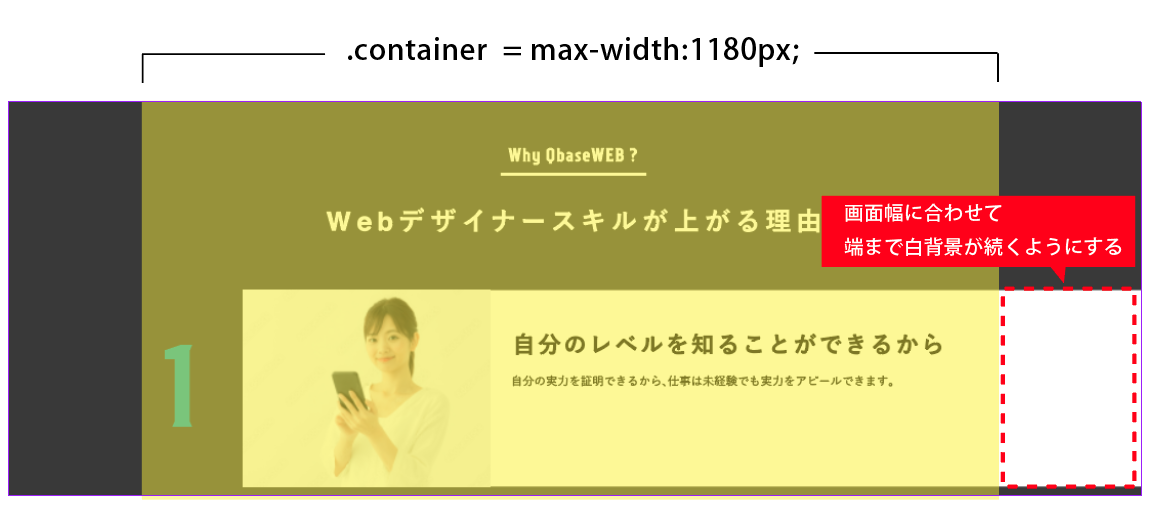

3.白背景を端まで伸ばす

横並びにしたブロックは、幅が広がってもコンテンツはconteiner幅で固定されます。 しかし、テキスト部分+画面端まで白背景は繋がったデザインです。

こうした場合、作り方は何通りかあります。 今回はシンプルなデザインで、conteinerは常に画面中央に配置されます。 なので、グラデーションを作る時に使う「background: linear-gradient()」を使って白い部分を作ります。

why-itemを囲うdivの作成

背景を設定するために、why-itemクラスのdivを囲います。 「why-item-bg」というクラス名を付けました。

cssで背景を指定する

50%の位置で背景色透明と、背景色白をパッキリと分けます。

.why-item-bg {

background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, transparent 50%, #FFF 50%, #FFF 100%);

}

重なっているので分かりにくいですが、背景色は下記のように入っています。

「2」のブロック(逆位置)を作る

2番めは配置順が逆になるので、CSSで合わせましょう。

背景色の配置を逆にするために、「why-item-bg-reverse」クラスを作りました。

<div class="why-item-bg-reverse">

<div class="why-item why-item-reverse d-flex container px-0">

/* 逆位置 */

.why-item-bg-reverse {

background: linear-gradient(90deg, #FFF 0%, #FFF 50%, transparent 50%, transparent 100%);

}

.why-item-reverse .why-item_num {

padding-left: 48px;

padding-right: 0;

}

.why-item-reverse .why-item_desc_img{

order: 2;

}

.why-item-reverse .why-item_desc_text{

order: 1;

width: 630px;

margin-top: 5px;

margin-left: auto;

}

数字の部分は「3」と合わせて調整しましょう。

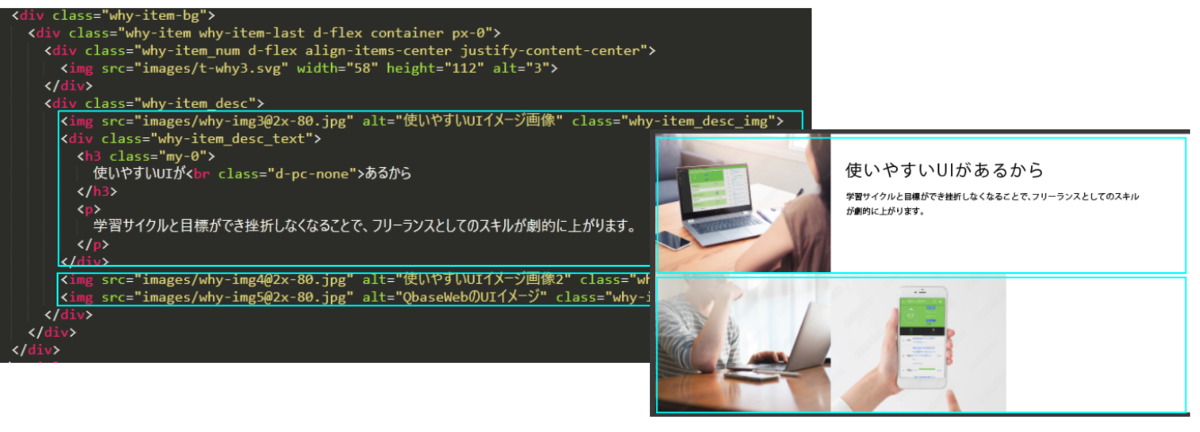

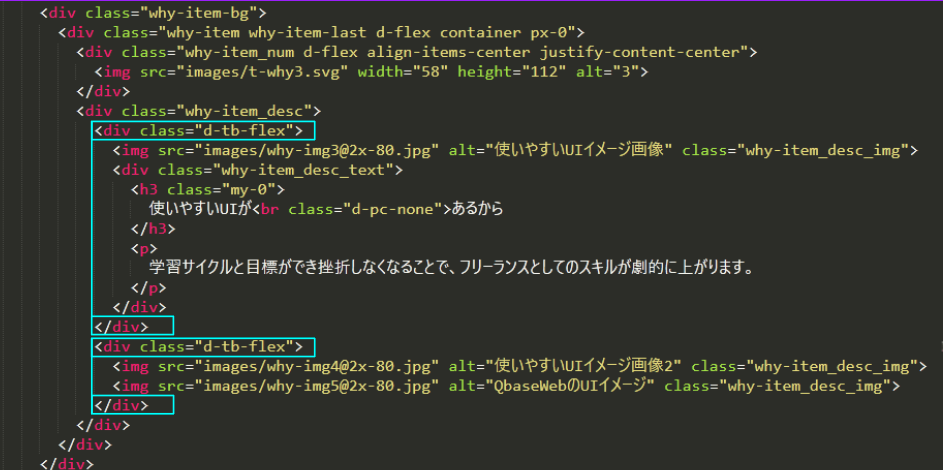

「3」のブロックを作る

3のブロックは、下に画像が2枚あるので、少し作り方を変える必要があります。

上の段、下の段に該当する部分を、それぞれ<div class="d-tb-flex">で囲いましょう。

↓

カンプの形になりました。

最後に少しズレているところを、CSSで直せばOKです。

タブレット幅の調整

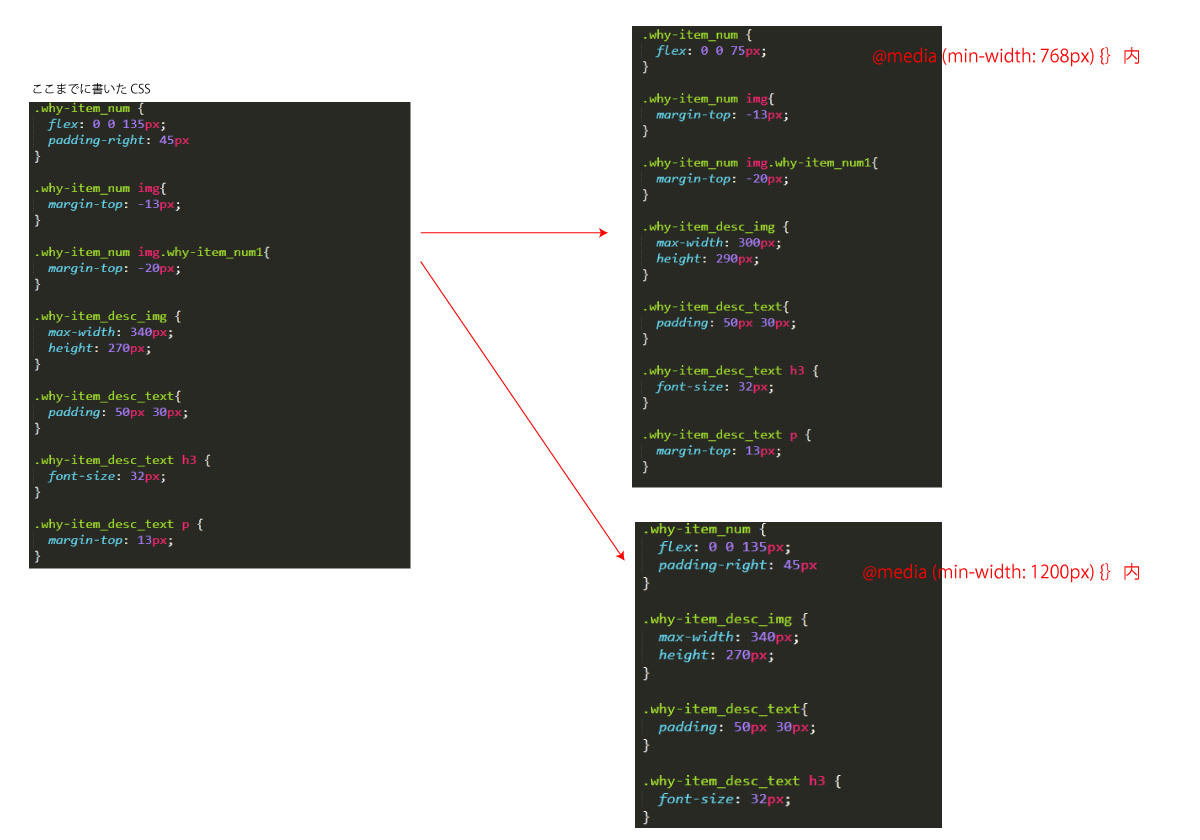

作った箇所をタブレット幅で見てみましょう。 widthやheightを固定値で書いているので、はみ出しが出てしまっています。

崩れの原因となっているスタイル指定を@media (min-width: 1200px) {}の内に移動させ、調整していきましょう。タブレット幅の方は崩れない値を入れます。

【CSS調整例(一部のみ抜粋)】

タブレットとのCSS振り分けまでを終えたデモコードは、素材からダウンロードして確認いただけます。