リード文は記事本文を読んでもらうきっかけとして重要です。リード文のポイントを確認して記事を完成させ、自分が書いた記事全体を見直してみましょう。

概要・まとめの作成

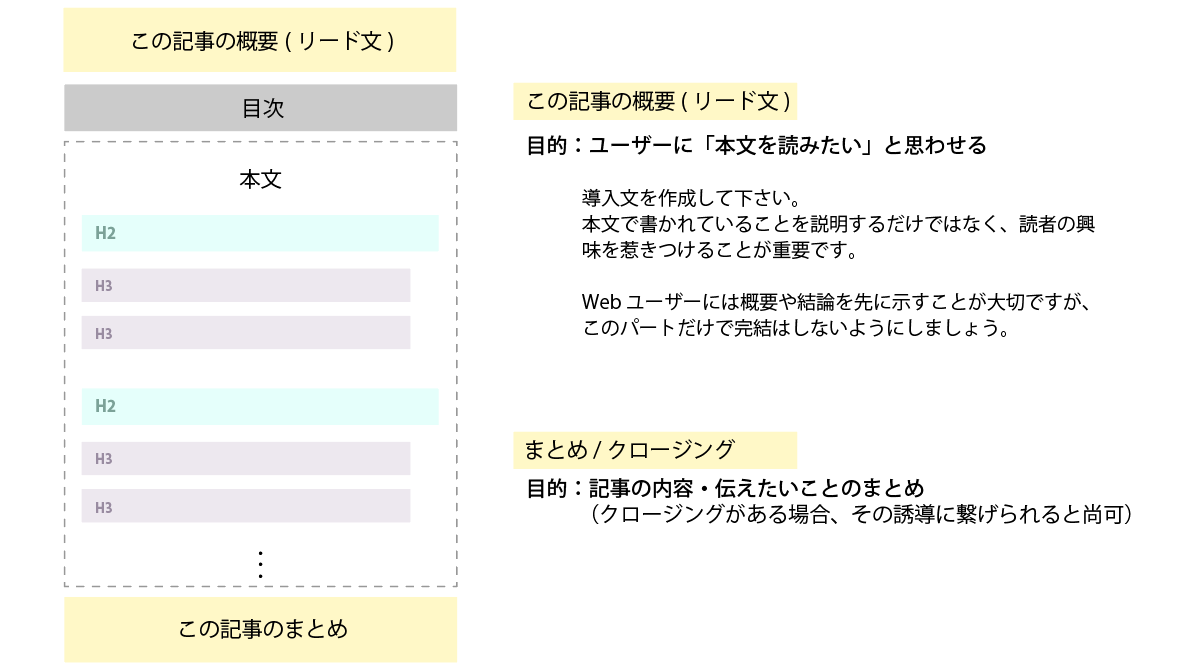

ここまでのレッスンで「記事本文」の部分は完成しました。 最後に文章構成や文法・表記を確認しながら、記事の概要(リード文)とまとめを作成しましょう。

概要(リード文)を作成する

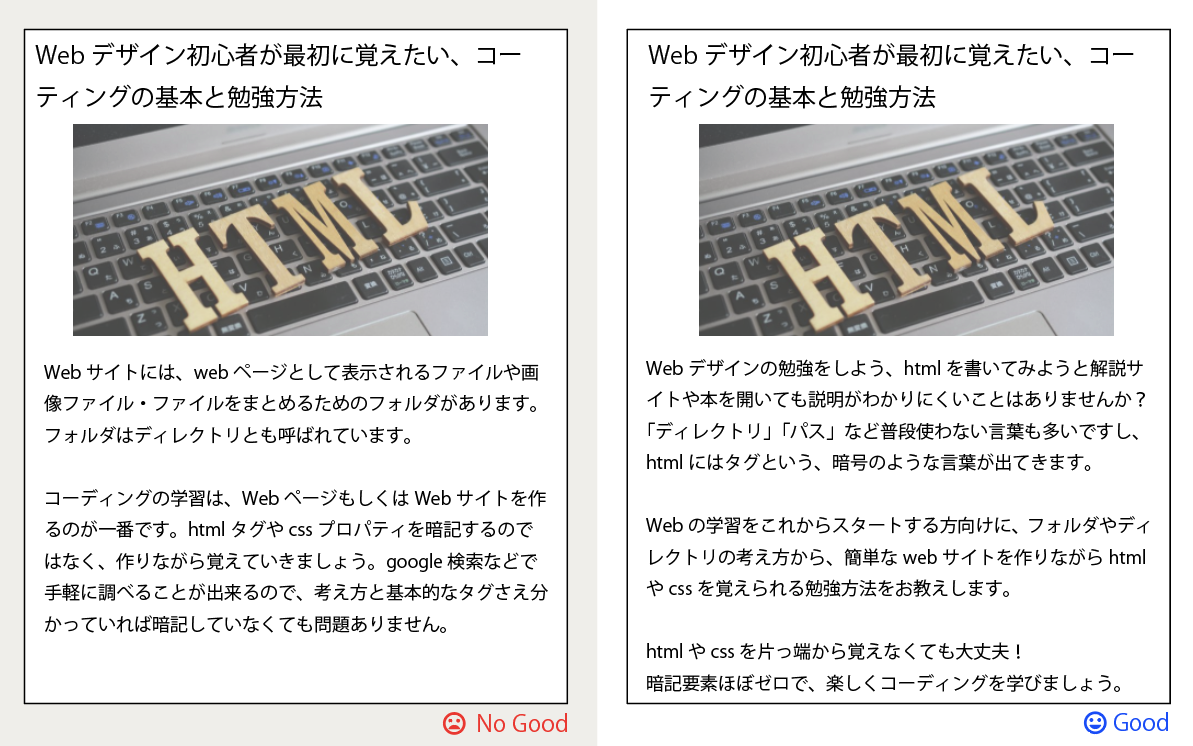

最初にユーザーの目に入るリード文は重要です。 さっと冒頭の文章に目を通して、ユーザーは本文を読むか止めるか決めます。

リード文の役目は簡潔に記事の内容を伝えることです。 しかし、単に本文の概要だけになってしまうと、ユーザーは本文を読んでくれないかもしれません。「記事を読むことで、どんなメリットを得られるか」を織り交ぜましょう。

リード文作成のポイント

リード文を書く際は下記5つのポイントを意識しましょう。

- 何についての記事なのかわかる・イメージできる

- 本文に書かれている情報とズレていない

- ユーザーが記事を読むメリットを感じられる

- コンパクトに纏まっている(300文字前後が望ましい)

- 文中にキーワードや共起語が含まれている

リード文を書くタイミング

リード文(記事概要)を作成する前に、完成した本文を見直しましょう。 文章のねじれ・表記ゆれ・話が飛んでいるところが無いかを確認しながら、最初から記事を読んでみて下さい。

本文のチェックが終わったら、概要を書きます。 こうすることで文章チェックが出来ますし、リードの内容と本文が一致します。

※導入から書き始めるという方もいます。 慣れてくれば、ご自身がやりやすい方法で書き進めていただいて構いません。

まとめを作成する

最後に、記事全体のまとめを書きましょう。

こちらは本当に“まとめ”で良いです。 本文の重要な部分や結論・ユーザーに強く訴えたい部分をピックアップして、簡単にまとめてください。

最後にユーザーへのアドバイスや、ユーザーが着手できそうなことを一言入れると、機械的な印象が薄れます。下記の記事も、最後の一文があることで柔らかさが出ています。

https://sdesignlabo.com/photoshop/drop-shadow-technique/

また、記事の最下部には関連コンテンツのリンクやおすすめを掲載するケースもあります。 クライアントから指定がない場合は気にしなくても良いですが、ユーザーに見てほしい情報がある場合は自然に繋げられるようにしましょう。

例えば、Skillhubのブログでは、記事と関連する無料講座があれば、紹介しています。 https://skillhub.jp/blogs/216

最終チェック

概要(リード)・本文・まとめが揃えば、1記事のライティングは完了です。 納品する前に、もう一度文章や図版など全体をチェックしましょう。

書き上げてすぐチェックするよりも、1~2日あけると良いでしょう。 客観的に見たほうが、間違いに気づくことが出来ます。チームでライティングしている場合は、別の方にチェック・校正を行ってもらうと確実です。

チェックリスト

全体構成

- 指定の字数で書かれているか

- タイトルは的確か

- 見出しは設定されているか

- タイトル・見出しにキーワードが入っているか

- 文中にキーワードや共起語が含まれているか

- 適度に図版を挿入しているか(文字が詰まっていないか)

- 図版は意味がわかるものが使われているか

読みやすさへの配慮

- 一文が長すぎないか

- 一段落が長すぎないか

- 同じ語尾が続き、違和感を与える箇所はないか

- 冗長な表現(二重表現・二重否定など)はないか

- ペルソナにそぐわない専門用語を使用していないか

- 難読漢字は使用していないか

文法

- てにをは(助詞)は的確か

- 接続詞は正しいか

- 読点の位置は的確か

- 主語が分かる文になっているか

- 主語と述語のねじれはないか

- 表記ゆれはないか

- ら抜き言葉はないか

- 違和感のある表現はないか

そのほか

- リード文は分かりやすく、メリットを感じるものか

- 引用元・情報源は信頼できるところか

- レギュレーションの違反はないか

実習

リードとまとめを作成し、記事全体をセルフチェックして下さい。

上のチェックリストは、クリックするとチェックを入れられます。 ご活用下さい。

まとめ

Webライティングは、ユーザーとSEOの両方を意識する必要があります。 加えて、掲載予定サイトのルール(レギュレーション)を遵守し、統一感を持たせる工夫もしなくてはいけません。

私達は人間です。 入力ミスもしますし、普段使っている表記をつい使ってしまいます。 気をつけていても、誤字脱字や表記ゆれが生じることはあります。

納品前には必ず、書いた記事を見直すようにしましょう。 「◯日までに何記事」と納期納品数が決まっている場合は、納期よりも早めに完成させて、時間をおいてから見直しをすると間違いを発見しやすくなります。