どの記事を書くか決まったら、ガイドとなる記事の構成を最初に考えましょう。いきなり文の始まりからを書きはじめてしまうと、記事内の情報がうまく繋がらなくなる・途中で行き詰る可能性があります。

記事の大まかな構成を考える

では、早速記事を書いていきましょう。

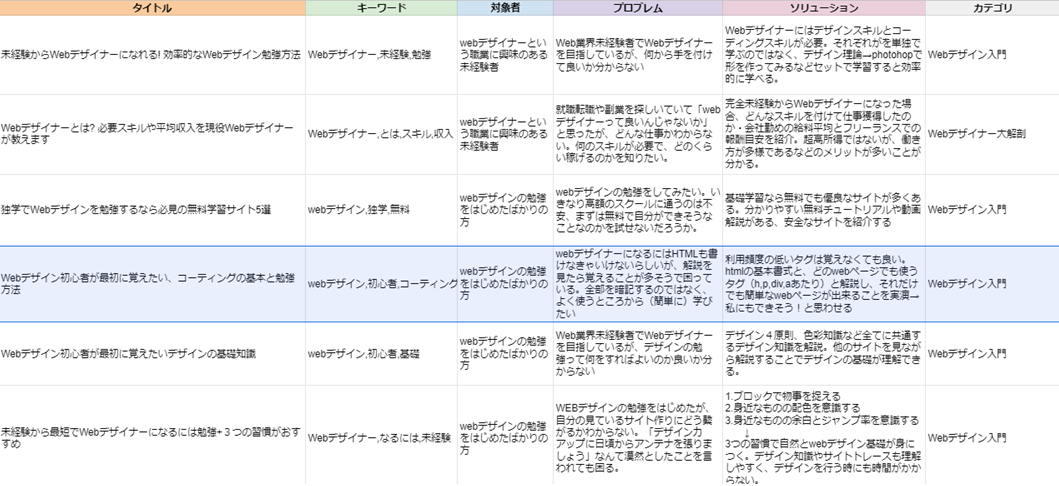

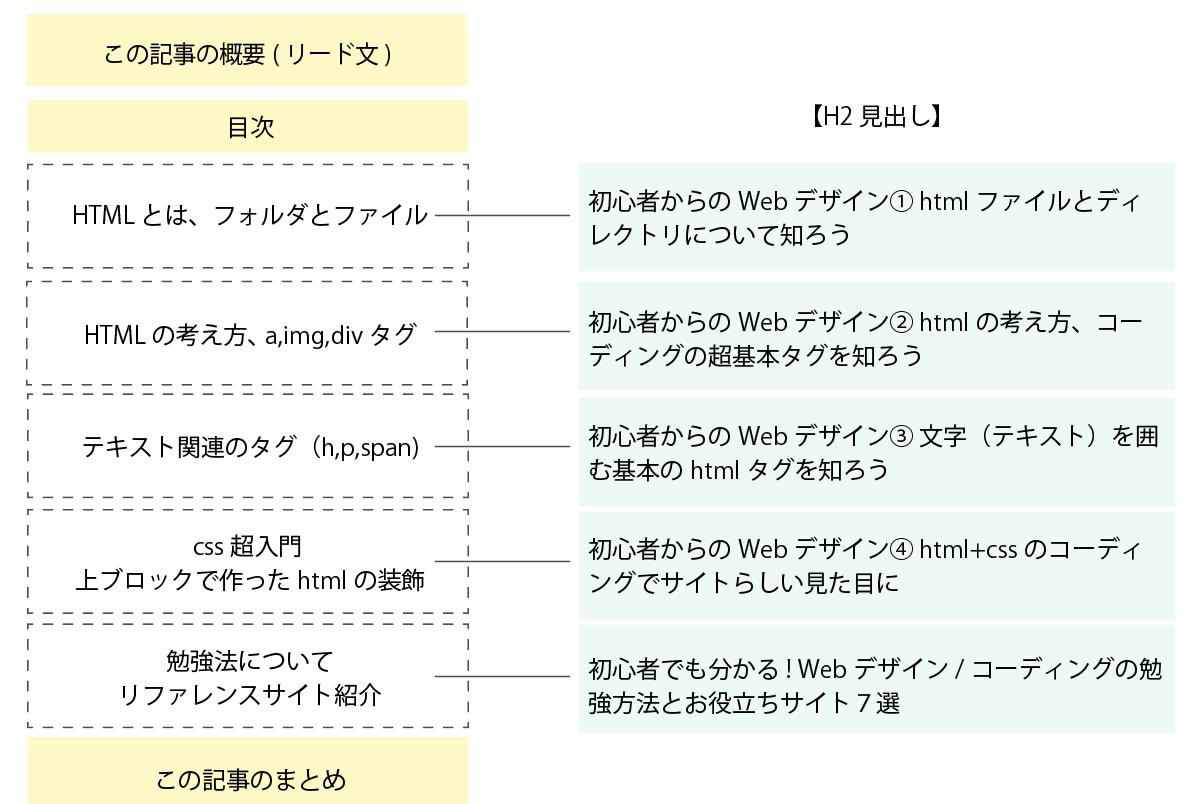

記事企画の中から、実際に記事にするものを選びます。

実習では、この企画書の中から「Webデザイン初心者が最初に覚えたい、コーティングの基本と勉強方法」という記事を書いていきます。

レギュレーションで、文章構成は下記のように決められていました。 * 最初が概要→目次 * 記事本文 * 最後にまとめ

まず、記事本文(詳細部分)に「何を」「どんな流れで」書くのか考えましょう。 記事にして書きたいことを大まかにグルーピングします。 上から読み進めて、違和感なく「まとめ」まで行き着けるよう、グルーピングしたブロックを配置してみましょう(実際に行う際は、図にまとめる必要はありません)。

これで、記事の大まかな骨組みができました。

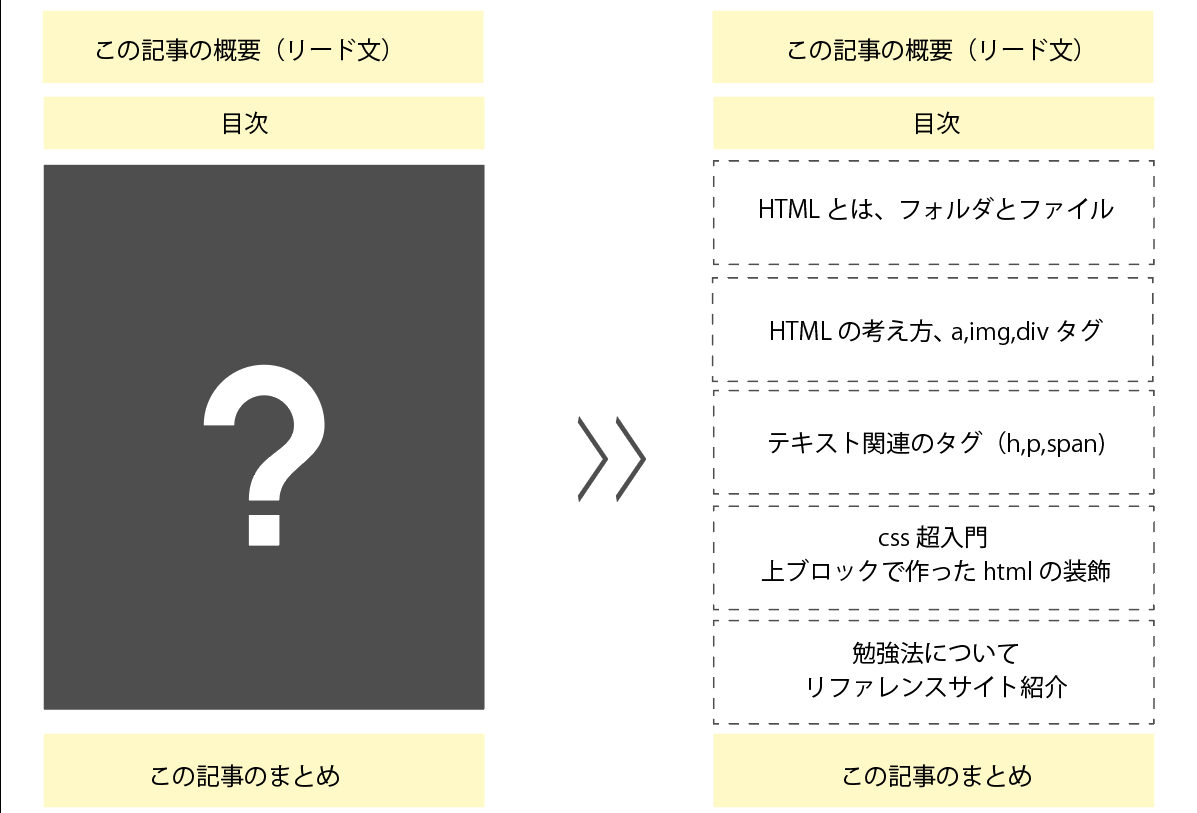

見出しを考える

グルーピングした記事内容を表す、各ブロックの見出しを考えます。

タイトルは勿論ですが、見出しもキーワードを意識して付けましょう。 キーワードが入っていることで、検索エンジンがページ構成・何について書かれているのかを把握してくれやすくなります。

見出しは、記事をななめ読みしているユーザー(読者)に対して、読みたい箇所を発見しやすくするという目的もあります。

とは言え、SEOを意識しすぎて、分かりにくい見出しになってしまうのはNGです。 無理やり全見出しにキーワードを入れるのは避けましょう。 ユーザーにとっての分かりやすさ、SEO両方をバランス良く考えて下さい。

1ブロック内の構成を考える

1ブロックの内容が多い場合は、その中で更に情報のブロック分けを行います。 そして、分けたブロックそれぞれにも見出しを設定します。

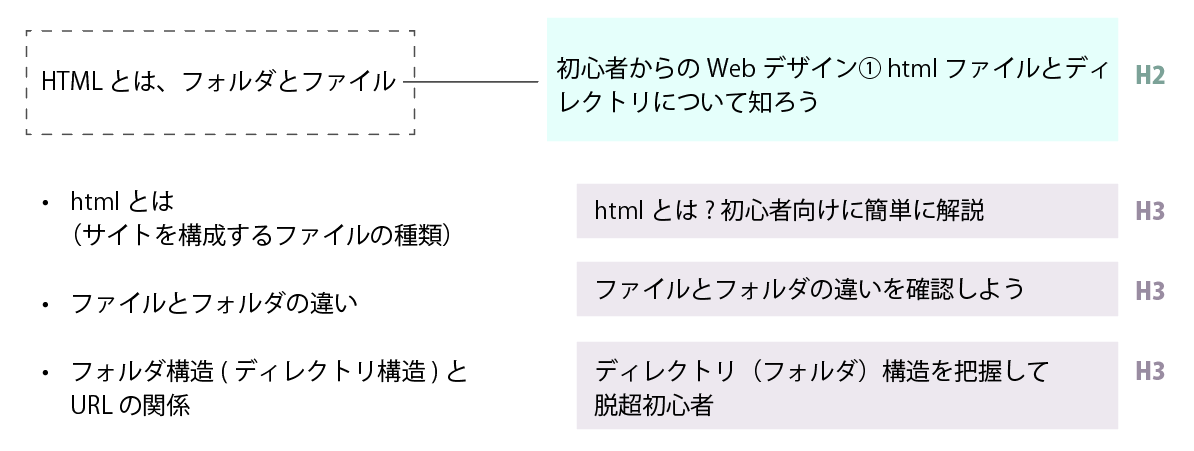

例えば、1つ目の「初心者からのWebデザイン① htmlファイルとディレクトリについて知ろう」ブロックでは、下記のように内容をまとめました。

大見出しがH2タグに、その中で小分けにした見出しがH3タグに該当します。

情報量が多い記事では、H3の下にH4見出しが設置されていることもありますよね。 必要に応じて情報をグルーピング → 見出しの決定を行いましょう。

※サイトによってはH6まで見出しを使わない場合もあります。 「H4まで」のような記載がレギュレーションにあれば、それに従って設計してください。

実習

記事企画の中から、作成する記事を1つ選んで下さい。 選んだ記事の構成・それぞれのブロックの見出しを考えましょう。

次回、作成した記事構成を元に、次回の実習で執筆を行います。 今回の記事は文字数は3,000文字以上(※概要・まとめは除く)とします。規定文字数も考慮しつつ、構成を考えて下さい。

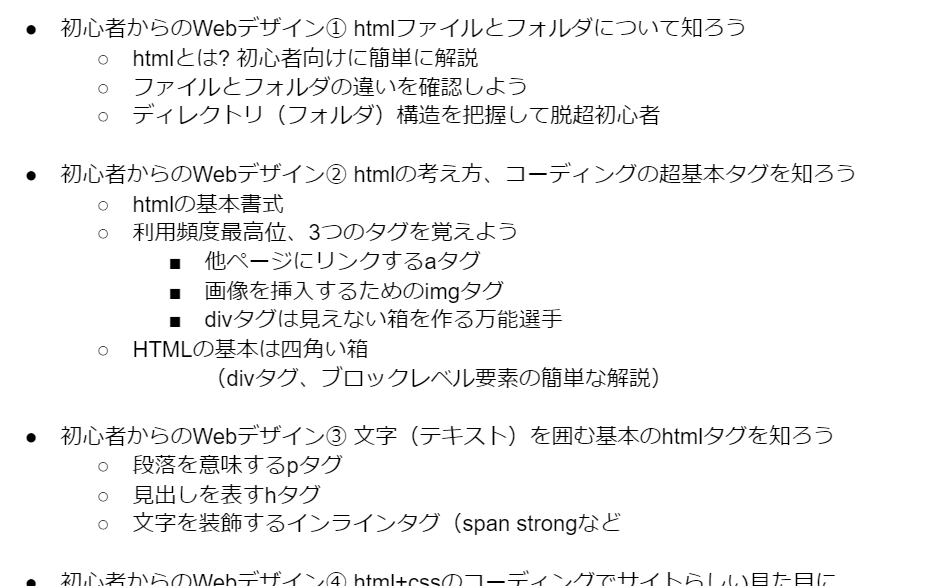

なお、説明で使ったような図にする必要はありません。 下図のような、簡単なメモ程度で良いです。

まとめ

無計画に記事を書き進めるのではなく、最初に情報をグループ化して全体構造(骨組み)を作っておきましょう。 1つ1つのグループは、キーワードを意識しつつ、分かりやすい見出しで区切ります。

最初に記事内の情報を分けて組み立てておくことで、記事内の情報が飛び飛びになってしまう・本題から逸れた内容になってしまうことを防ぐことも出来ます。