それぞれのサイトには、レギュレーションと呼ばれる執筆ルールがあります。ルールを予め作り、それを守ることでサイト全体の統一感を維持できるのです。

レギュレーションとは

レギュレーション(regulation)は直訳すると、規則や規制を意味します。

いろいろな業界で使われている言葉ですが、Web業界での「レギュレーション」は、Webサイト内の規則・ルールのことを指します。

ライティングに限定して言えば、文章執筆のためのガイドラインだと思えば良いです。 (レギュレーションではなく、ガイドライン、ライティングマニュアル、ライティングルールなどと呼んでいる企業もあります)

レギュレーションには、サイトや記事の目的をはじめ、文字数、差別用語や盗用の禁止といった最低限のルールなどがまとめられています。 クライアントによっては、最初に渡してくれることもあるでしょう。

分厚い資料をパラパラと見て「一般常識の内容っぽいな…」とスルーしてはいけません。 レギュレーションは、サイト内コンテンツのイメージとクオリティを保つために非常に重要なものです。

レギュレーションの必要性

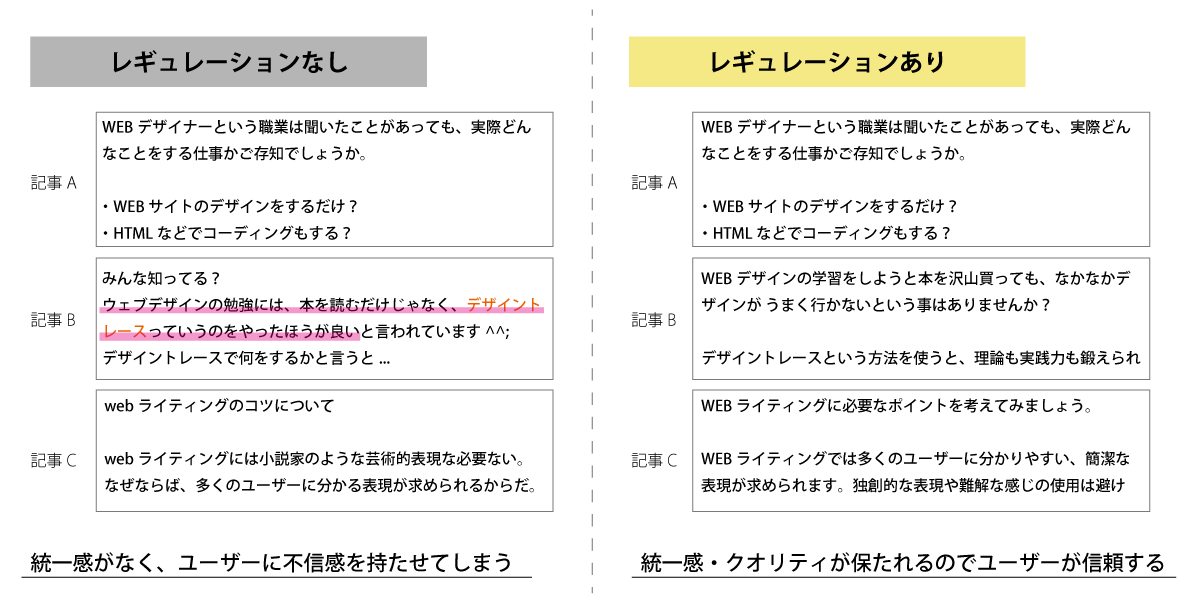

特に複数のライターが記事を執筆していれば、文体にも文章の構成力にも差が生じます。 1つのメディアサイトとしてブランディングを行っている場合、見るページによって記事(文章)に差があるとサイトの雰囲気が崩れ、ユーザーの不信感にも繋がってしまいます。

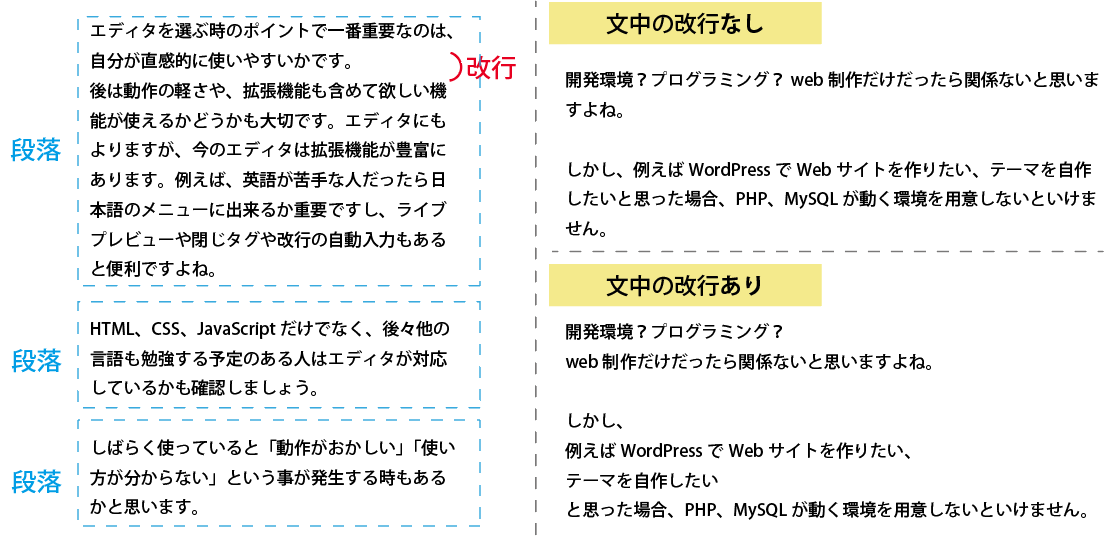

下図の例は極端ですが、左側のような状態に陥らないためにもレギュレーションが必要なのです。SNSなら良いですが、1つのメディア・ブランドとしてコンテンツを発信している場合は左側のようになるとイメージが良くないですよね。

このため「こういった形式(書式)で書いて下さい」と事前にルールを提示するのです。 規則的な書き方をすることで文体・文章のクオリティを保つことができます。

基本的に、ライティングの仕事は、自身の個性を出すことではなく、掲載するサイトの個性やイメージを守ることであると言えます。 あなたらしい記事を書いて下さい、あなたのコンテンツを掲載させて下さい、とお願いされた場合以外は、他の記事から浮き上がっていないか(違和感がないか)を意識しましょう。

代表的なレギュレーション

規定されていることが多い、代表的なレギュレーションを紹介します。

クライアント次第ではもっと細かく規定されていることも、全く用意されていないこともあります。 レギュレーションが無い場合は、掲載先のコンテンツを確認して雰囲気を掴みましょう。気になる点があれば、クライアントに確認します。

構成に関するレギュレーション

ターゲットや記事ジャンル,キーワード

レッスンでは企画編としてペルソナ設定から企画書の作成までを行なってきましたが、依頼内容によっては既に「何をキーワードに」「どんな内容の記事を書いてほしいか」が指定されている場合もあります。特にクラウドソーシングサイトで大量にライターを募集している案件などであれば、指定されることが多いです。

文字数

- 1記事(本文)の文字数目安

- タイトルの文字数

がそれぞれ決められているメディアも多いです。

「タイトルは25文字~35文字、本文は3000字から3500字」 というように、ある程度幅をもたせて指定されます。

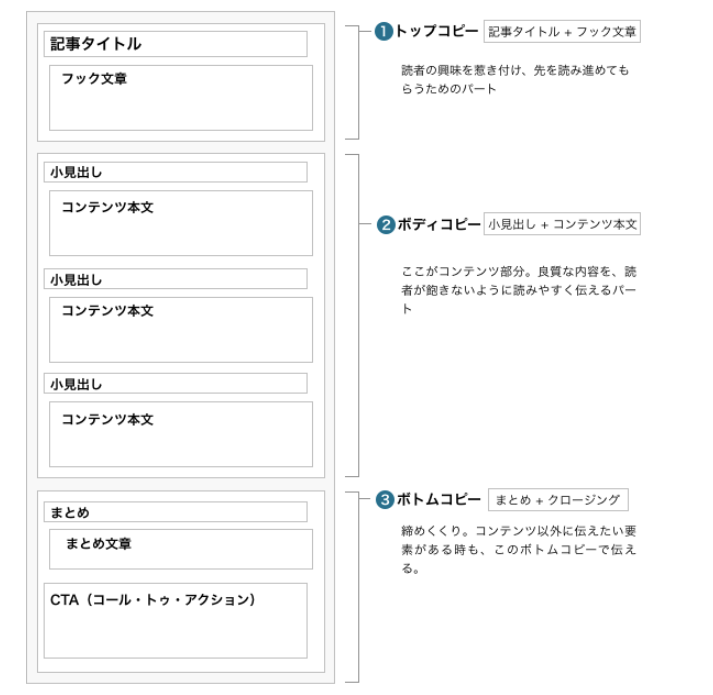

文章の構成

1つのコンテンツ/記事をどのようにパート分けして構成するかの規則です。 書き始めはどのような内容にするか、目次は入れるのか、文章の締めは…など大まかな構成を決めることでサイト全体の統一感を出します。 同じ構成で書かれていたほうが、ユーザーにも分かりやすいですね。

【例】

https://bazubu.com/web-writing-13266.html

Webライティングの文章構成では「SDS法」と「PREP法」という言葉がよく出てきます。 Webユーザーは早く結論を知りたがる傾向があるので、最初に「どんなことが書かれている記事か」が分かるようにするのはどちらも同じです。物語のように起承転結で書くことはあまりありません。

【SDS法】 * Summary = 全体の要約、概要 * Details = 詳細の説明 * Summary = 全体のまとめ

同じ内容を手法を変えて、3回説明するようなイメージです。 最初に要約で読み手に伝えたい内容を伝えることで、詳細の説明への興味を持ってもらいます。

【PREP法】 * Point = ポイント、結論 * Reason = 理由 * Example = 実例・事例・具体例 * Point = ポイント、結論

PREP法は論文などでも使われている手法で、最初に結論を提示します。 結論、理由、具体的な例を書くことで「分かりやすさ」と「説得力」を両立させています。

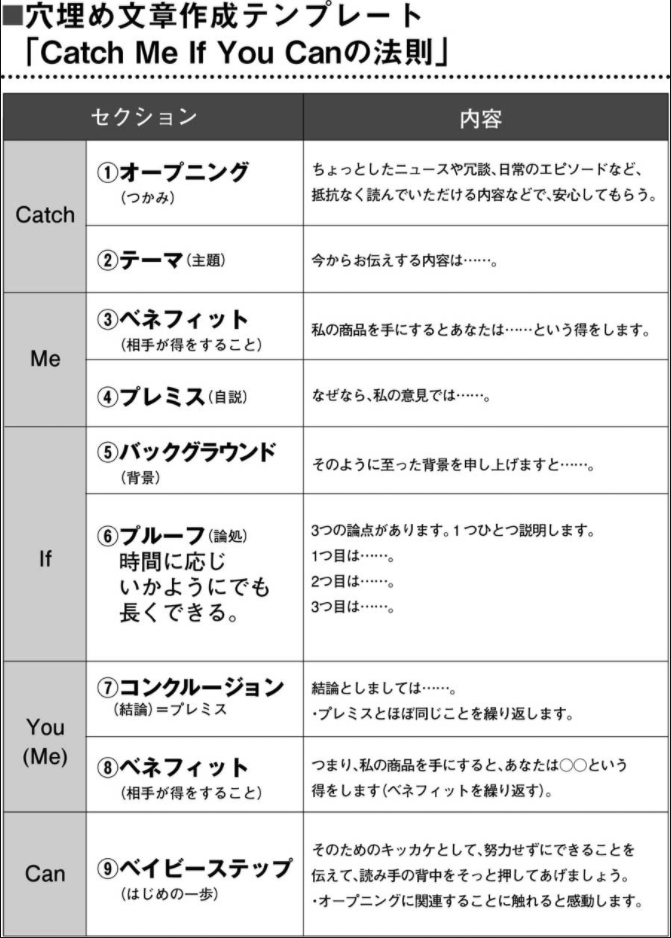

【独自テンプレート】 上2つ以外にも文章構成の雛形は存在します。 細かく定義されたテンプレートになっていることもあります。

ITmedia ビジネスオンラインでは、下記の「穴埋め文章作成テンプレート」が紹介されています。人によっては書きにくいかもしれませんが、このように“型”が決まっているほど、ライターによるクオリティ差は少なくなりそうですね。

出典:https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1501/23/news015.html

見出しの設定

Webライティングでは大見出し、中見出し、小見出しなどの「見出し」を使って情報を区分けします。何段階の見出しを使用するのか、エディターを使用する・コーディングする場合はそれぞれH何タグに該当するのかを決めておきましょう。

参考にする情報元

記事作成時に参考にする情報をライターに丸投げすると、思っていた内容と違う記事・信憑性が低い記事になってしまうこともあります。

このため参考にしてほしい情報元、もしくは「こうしたサイトは参考にしない」というNGサイトがレギュレーションに記載されていることもあります。サイト以外に企業パンフレットやお客様アンケート、そのジャンルの書籍なども情報源として提示される場合があります。

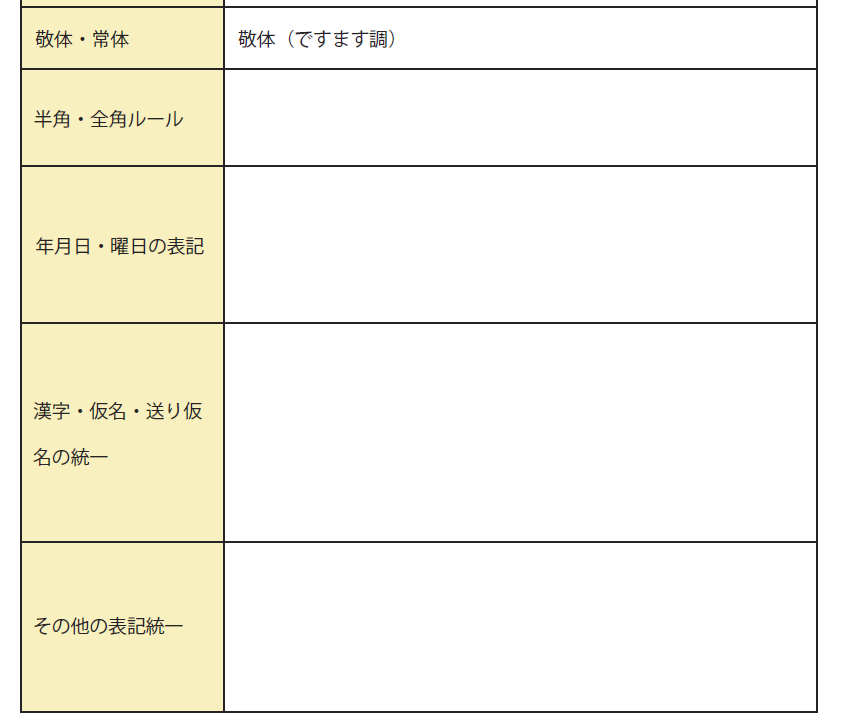

表記に関するレギュレーション

表記の統一

文末は「ですます調」もしくは「だ・である調」で統一しましょう。 一般的なWebサイトの記事であれば「ですます調」が基本です。

その他に、多く使う言葉はサイト全体で表記に揺れがないように規定されていることもあります。

【例】

- 「お客さん」か「お客様」か

- 「WEB」か「Web」か

- 「ツイッター」か「Twitter」か

- 一人称は「私」か「弊社」か「サイト名」か

【漢字・送り仮名の例】

| ◯ | ✕ |

|---|---|

| 子ども | 子供 |

| あらかじめ | 予め |

| ください | 下さい |

| または | 又は |

| お問い合わせ | お問合せ、お問合わせ |

| ご覧ください | 御覧下さい |

この様にルールが示されているものは遵守して下さい。 指定されていないけれど気になる言葉がある時は、クライアントのサイトをチェックしてみるか問い合わせましょう。

改行・段落ルール

1つの段落にどのくらい文を入れるか、段落内での改行はするか、文中での改行は可能か、などが該当します。

なお、 Web文章では「改行したら最初の文字は一字下げ」は基本的に行いません。

禁止事項

一般的な禁止事項

- 他のメディアで掲載されているコンテンツの盗用・流用

- 公序良俗に反する表現、誹謗中傷などのネガティブ表現

- 不要な前置き、挨拶、その他、文字数稼ぎだと思われる冗長表現

- 機種依存文字の使用

画像や引用

著作権表記が必要な画像の使用可否、 引用の書き方・引用元の記述方式などが決められています。

基本的に、文章であれば引用タグ(blockquote)を使用します。

クヌースが提唱する「文芸的プログラミング」を実装したものがこの WEB であり、ソフトウェアを文学作品として著述するための仕組みである。 引用元:WEB - Wikipedia

引用元を「出典」し、フォントサイズを下げた場合は下記のようになります。

クヌースが提唱する「文芸的プログラミング」を実装したものがこの WEB であり、ソフトウェアを文学作品として著述するための仕組みである。

出典:WEB - Wikipedia

NG表現・ワード

ライティングのジャンルによっては、断定の使用を避けるべきケースもあります。 「○○は必ず利益が出ます」「〇〇は間違いなく効果があります」など法にひっかかるものもありますので、注意しましょう。

また、競合サイトの名前など特定の固有名詞がNGワードのサイトもあります。 レギュレーションをしっかり確認し、トラブルを防ぎましょう。

実習

1.表記ルールを決めよう

簡単にレギュレーションを作ってみましょう。

これまでのレッスンの内容・多くのサイトで共通しているルール等を反映させた、PDFを素材としてご用意しています。 PDF2枚目の空欄部分、コンテンツの表記に関するルールを決めてみて下さい。 なお、他の実習と同じく提出の必要はありません。

素材のPDFファイルはIllustratorで編集が可能です。 そのまま空欄を利用して頂いても、項目を分けもっと詳細に決めたい場合は別途作成して頂いても構いません。

自身のメディアでレギュレーションを作成する場合は、最初は簡単に作っておいて、記事を書きながら追加していく方法がおすすめです。

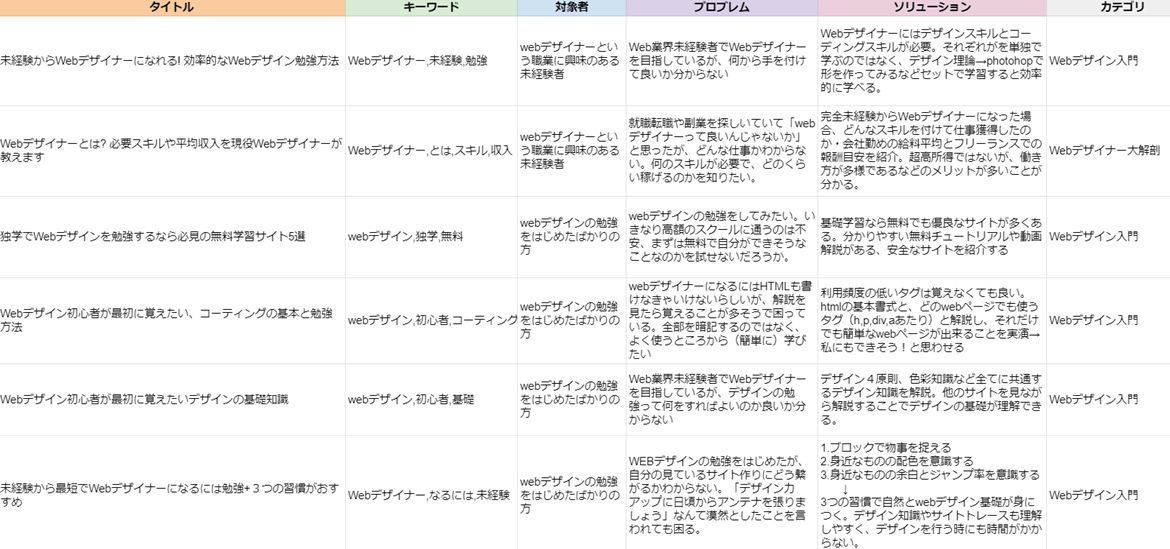

2.記事企画のタイトルを見直そう

レギュレーションを意識しながら、記事企画を見直してみましょう。 タイトルに表記ゆれがないかを確認して下さい。

レッスンで使用した企画書では、「Web」の表記がまちまちでした。 このような部分があれば統一します。

【before】

【After】

まとめ

Webサイトはデザインだけではなく、文章にも統一感を持たせる必要があります。 統一感を守るため、レギュレーション(ガイドライン)に目を通し、記載されている内容を守るようにしましょう。わからない点は掲載予定のサイトを見る、クライアントに確認するなどの対応をします。

自身のサイトで、他社に執筆を依頼する予定がない場合でも、レギュレーションを決めておくと雰囲気が崩れにくいです。 簡単に規則をまとめておくと良いでしょう。 後々ライター募集をかけよう、となった場合でも少し調整すれば使えます。

次回からは、記事の執筆編に入ります。