テンプレートやプリセット、Luts以外にも、動画制作をスムーズに進めるための素材はあります。 今回は動画形式で提供されている素材の使い方を見ていきましょう。

動画形式の素材について

動画形式の素材の種類

Premiere Pro、他動画編集ソフトで使える素材には動画( .mp4 や .mov)のファイルで提供されているものもあります。

光がキラキラするエフェクト、ひらいめいた時に電球が点灯するアニメーションなど、よく見かけるのではないでしょうか。 こうした素材は、動画形式で提供されていることが大半。 動画形式の素材は、主に以下3つの種類があります。

- アルファチャンネル付き動画(MOV形式のみ)

- グリーンバック/ブルーバック

- 黒背景

このうち、アルファチャンネル付き動画(MOV形式)は既に透過されています。 シンプルに、プログラムモニターを見ながら配置したい場所に移動すればOKです。

グリーンやブルーなどの背景色が設定されているタイプ。 こちらは『キーイング機能を使ったクロマキー合成』のレッスンで行ったようにキーイングで透過して使います。

アニメーション素材系は、上記2つのタイプが多いです。 TELOPICT.comのように、アルファあり/アルファなし(グリーンバック) が両方が選べる素材サイトもあります。

URL:https://telopict.com/emoji_telop_b006/

ちょっとタイプが違うのが、光のキラキラ、紙吹雪、スモークなどの“エフェクト”を映像に追加する素材。 こちらは黒背景で作られているものも多いです。

黒背景素材を使ってみよう

下記の、光(ボケ)がキラキラと動くエフェクト。 これはデモ映像そのまま、黒背景のmp4動画として提供されています。

https://mixkit.co/free-stock-video/colored-fuzzy-bokeh-dots-4356/

ライセンスページ:クリックで開く

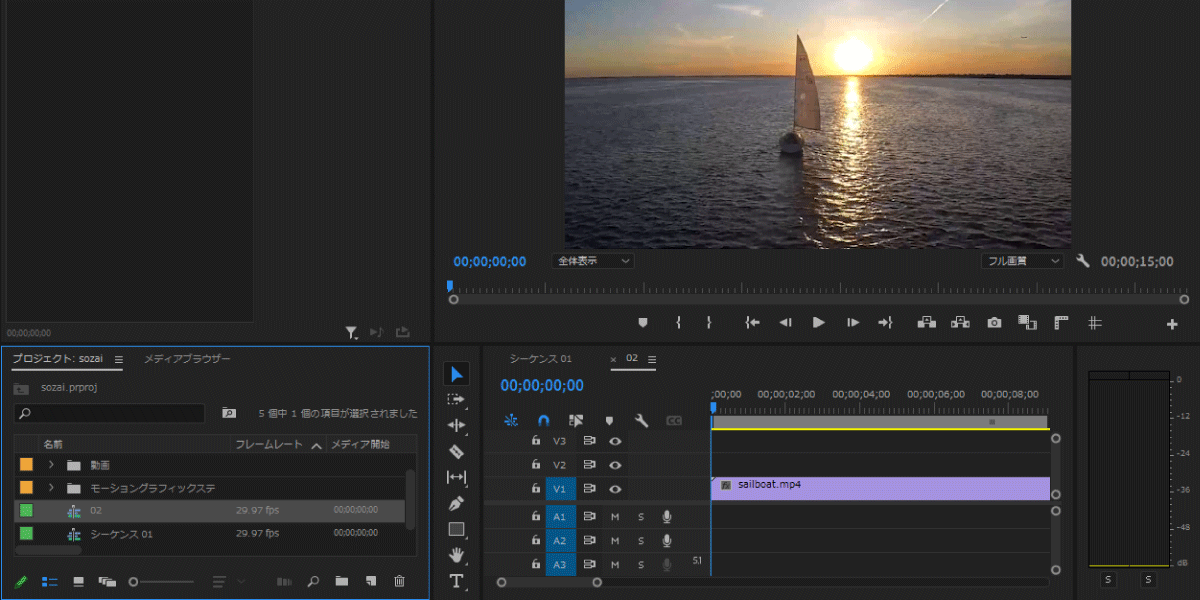

ダウンロードして、ベストな合成方法を探してみましょう。 前回まで使ってきたシーケンスではなく、映像クリップ1つだけの新しいシーケンスを作成すると進めやすいです。

黒背景もキーイングで利用は可能、だが…

グリーンバック素材の合成で使用したキーイング。 同じように黒色を指定して透過すれば、黒背景素材も使えそうですよね。

しかし、Ultraキーでキーカラーを黒で指定しても、綺麗に透過できません。 下図のようにほとんど透過されなかったり、荒い斑点のような表示になってしまったりします。

こうした黒背景の透過は「ルミナンスキー」を使うと、綺麗にできます。 一般的にルミナンスは輝度(明るさ)を示しますが、Premiere Proのルミナンスキーは黒いピクセルを透明化する仕様になっています。

ビデオエフェクト > キーイングから、ルミナンスキーを適用してみましょう。

黒い部分が透けました。 しきい値やカットオフの値を動かすと、透明化する範囲を調節できます。

ただし、エフェクト > ルミナンスキーの適用はちょっと面倒。 多くの黒背景エフェクト素材は、次に紹介する“描画モード”を変更して使うことのほうが多いです。

描画モードを使ったエフェクト素材の合成

黒背景のエフェクト素材類は、“描画モード”を変更することで合成もできます。 上で利用したキラキラ(ボケ)のエフェクト素材を使って、試してみましょう。

見比べられるように、ルミナンスキーエフェクトは一旦オフにしておきます。

描画モードの種類と特徴を見ていこう

Premiere Proで用意されている描画モードは27種類あります。

薄く線で区切られている通り、大まかに6種類のカテゴリがあるので、まずはカテゴリごとの特徴だけ把握しておけば大丈夫。 描画モードはクリック一つで切り替え可能です。 どれを使うかはプレビューを見ながら切り替えてみて考えましょう。

以下では1~6までのカテゴリの特徴を簡単に説明します。 各描画モードの仕様・定義を知りたい方は、Adobe公式ガイド Premiere Pro での描画モードの使用 をご確認くだささい。

1.通常カテゴリ

通常の(基本的な)表示です。 通常、ディゾルブ、どちらも不透明度が設定されていない限り、下のトラックにある映像の影響は受けません。

ディゾルブはディザ合成、不透明度に応じてピクセルを削るように表示する方法です。 半透明の箇所があると、下図のようにノイズのような表示になります。

2.減算カテゴリ

減算カテゴリに含まれてる以下6種類は、使用すると適用クリップ・適用クリップの下にある映像が暗くなります。 絵の具を塗り重ねていくようなイメージです。 * 比較(暗) * 乗算 * 焼き込みカラー * 焼き込み(リニア) * カラー比較(暗)

今回の光のエフェクトなど、黒背景素材は減算系で使いにくいです。 暗い色(黒)が優先されるので、不透明度100%の場合はほぼ合成効果は無いですね。 不透明度を下げても、黒背景の影響でかなり暗くなります。

減算系の描画モードは、色を重ねて濃くしたい時、テキストを映像と馴染ませたい時に使うことが多いです。 例えば、テロップを“乗算”で表示すると以下のように見えます。

3.加算カテゴリ

加算カテゴリに含まれてる5種類は、使用すると適用クリップ・適用クリップの下にある映像が明るくなります。 一つのスクリーンに、複数の映像をまとめて投影したようなイメージです。 * 比較(明) * スクリーン * 覆い焼きカラー * 覆い焼き(リニア) * カラー比較(明)

黒背景素材を加算系の描画モードで表示すると、背景の黒が消えます。 キーイングを使わず、描画モードの変更だけで使用する場合も多いです。

スクリーンに設定すると素材映像単体で見たときと近い表示、覆い焼き(リニア)を選択するとギラギラした印象になります。

4.複雑カテゴリ

複雑カテゴリの下記7つは、コントラストもしくは対比で合成されます。 「複雑」とAdobeさんが命名しているように、仕組みは少し複雑。 それぞれの映像で使われている色の明るさを判定して、乗算・スクリーン・減算などの処理が行われています。 * オーバーレイ * ソフトライト * ハードライト * ビビッドライト * リニアライト * ピンライト * ハードミックス

この中で、使用されることが多いのはオーバーレイ。 エフェクト系の動画素材では「オーバーレイにして使ってください」と書かれているものも結構あります。

オーバーレイは明るい部分をより明るく、暗い部分はより暗く、とコントラストを強く出しながら合成するイメージです。

5.差カテゴリ

差カテゴリにある4つの描画モードでは、上下のトラックにある映像に使われている色の“差”を基準に、映像の合成結果を表示します。 * 差の絶対値 * 除外 * 減算 * 除算

例えば、差の絶対差であれば、階調反転して重ねたような表示になります。

差カテゴリはどれもクセが強め。 扱いが難しいので、あまり使いません。

6.HSLカテゴリ

HSLカテゴリは、映像で使われている色のHSL(色相、彩度、輝度)のどれかに基準を合わせ、合成した結果出力される色を作成します。 こちらも、一般的な映像編集ではほとんど使いません。 * 色相 * 彩度 * カラー * 輝度

例えば「彩度」の場合は、下のクリップの輝度と色相は維持、彩度は描画モード適用クリップのものを適用させる、といった具合です。

結局、よく使う描画モードは?

デフォルトの「通常」と、減算・加算・複雑の3つのカテゴリの特徴がわかっていれば、大抵のことは出来ます。

- 黒背景の素材を合成したい

→加算系(スクリーン、リニアなど)・複雑系(オーバーレイなど) - 白・透明背景のパーツを映像になじませたい

→減算系(乗算、焼き込みなど)・複雑系(オーバーレイなど)

今回の光のボケのような黒背景素材は、わざわざキーイングのエフェクトを適用しなくても、描画モードを変えるだけで合成が可能です。 となると、黒いピクセルを透過する「ルミナンスキーの使い所・必要性は?」と思われるかもしれません。

必要に応じて、描画モードとの組み合わせて使うこともできます。 例えば、オーバーレイやリニアライトにしたいけれど、黒い部分が暗くなりすぎる時。 黒を透過したうえで描画モードを変更すると、かなり見え方は変わります。

使用する動画、表現したいビジュアルに近づけられるよう、ビデオエフェクトや描画モードを色々と試してみてください。

公式の“描画モードの説明”は的確ではありますが、分かりやすくはないです。 実際に使ってみて「どうなるか」がわかると、感覚的に選択できるようになってきます。 なんとなく効果や結果をイメージできようになると、説明も理解しやすいと思います。

◆実習

描画モードの変更を使って、映像クリップとエフェクト素材動画を重ねてみましょう。

エフェクト素材動画は黒背景のものを使ってみてください。 解説で使用したものでも、ほかの素材でも構いません。