フリーランスでお仕事を受ける際の契約形態、クライアントとのトラブルを避けるための契約書について学びましょう。

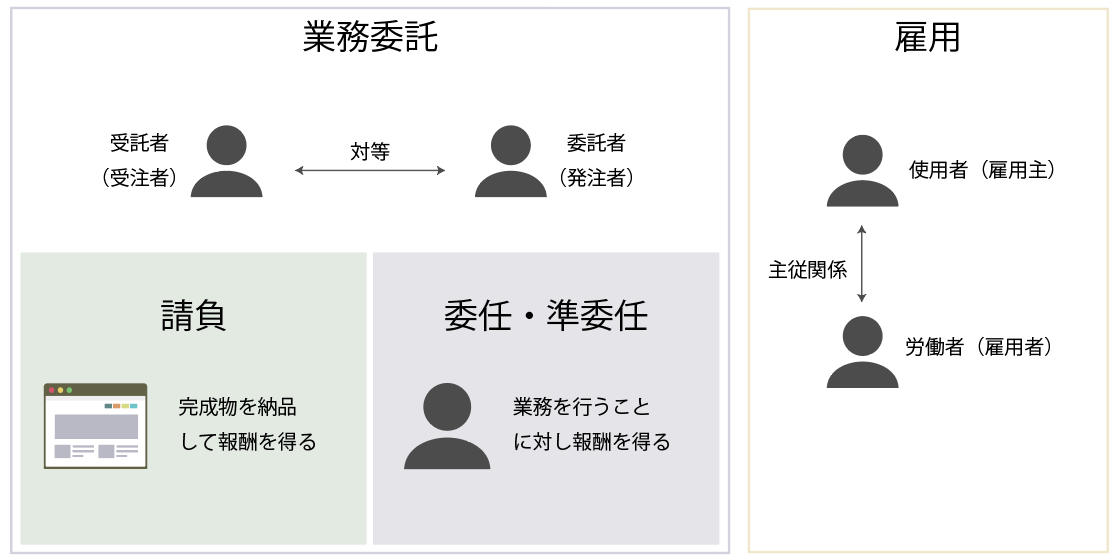

業務委託契約とは

業務委託とは発注者と受注者が契約を結び、依頼された仕事を行うことで報酬が支払われる業務形態をいいます。

フリーランス・個人事業主が業務を請け負う場合、発注者(依頼主)と雇用関係を結ぶわけではありません。雇用されて仕事を行うのではなく、依頼された特定の業務を行うことで報酬を得るという形です。

このため業務委託契約は「成果物もしくは業務遂行に対して報酬を支払う」ことが主体の契約という表現もされます。

業務委託契約では、受注者が発注者と対等の立場で業務の依頼を受ける形になります。 対等の立場で契約を結ぶ・業務を行いますので、受注者が個人・発注者が企業の場合であっても、基本的に受注者が組織に従属する必要はありません。 したくない仕事であればお断りも出来ますし、時間や報酬についての交渉もできるので自由な働き方が出来るのです。

雇用契約との違い

雇用契約は「労働力(働くこと)に対して賃金を支払う」ことが主体の契約です。 社員、サラリーマンと呼ばれるのは大抵、雇用契約を結んでいます。

雇用契約の場合は、雇用主は「使用者」、雇用者は「労働者」という位置づけで、主従のような関係となります。企業(使用者)の制定した就業規則があり、社員(労働者)はそれに従う形です。

雇用者側から見れば、雇用主の指示に従わなくてはいけない場面が多い点はデメリットと言えるかもしれません。しかし、労働基準法や労働契約法上の保護、失業保険・退職金制度・福利厚生制度の適用を受けることが出来るなどのメリットもあります。

業務委託契約の場合、仕事内容や時間を自由に選ぶ(交渉する)ことが出来ますが、福利厚生や労働者を保護する制度の恩恵はありません。ここが大きな違いと言えるでしょう。

業務委託契約の種類

民法で定義されている契約形態は、下記の三種類です。 * 雇用(民法第623条~) * 請負(民法第632条~) * 委任(民法第643条~)

参考:第3編 債権 (コンメンタール民法) - Wikibooks

実は業務委託という言葉が「雇用されず仕事を委託する(される)」働き方の総称として使われていますが、法律上の正式名称ではないのです。

業務委託は民法の「請負」「委任」の規定を法的根拠にしているという形です。 契約内容から、どちらかのタイプ寄りの契約か判定することが出来ます。

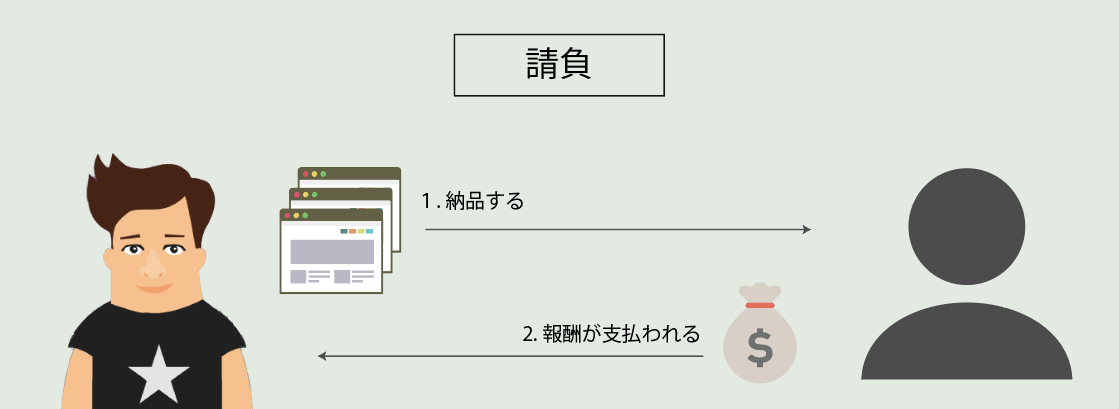

請負契約とは

請負契約は、契約する仕事が完成・納品されたことに対して報酬を支払うという契約です。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法第632条)

つまり、請負契約は、受注者には依頼された仕事を完成させる義務があるのです。 完成させた仕事内容(成果物)を納品して、はじめて報酬を得られる仕組みです。

また、受注者は作成した成果物に対しての責任も負います。 例えば、作成したWebサイトやWebシステムに要望との相違や欠陥があった場合は、発注者に修正を求められるでしょう。欠陥があり発注者に損害が生じた場合は、損害賠償を請求されるケースもあります。

クラウドソーシングサイトで募集されている制作案件の多くは、この請負契約に近い形の内容となっています。

【例】 * LPのデザイン、1ページ1万円 * コーディング、1ページ6000円 * 〇〇に関する記事作成、一文字あたり0.5円

クライアントによっては修正の無限ループが発生したり、無茶ぶりともいえるようなお直しを要求されたりする場合もあります。完成させてはじめて報酬が得られる契約ですので、作り直しになっても得られる報酬は変わりません。

このような状態に陥らない為に、契約時に「途中チェックと修正要望は●回まで」「納品後の修正は納品から一ヶ月」など、事前に取り決めをしておくと確実ですね。

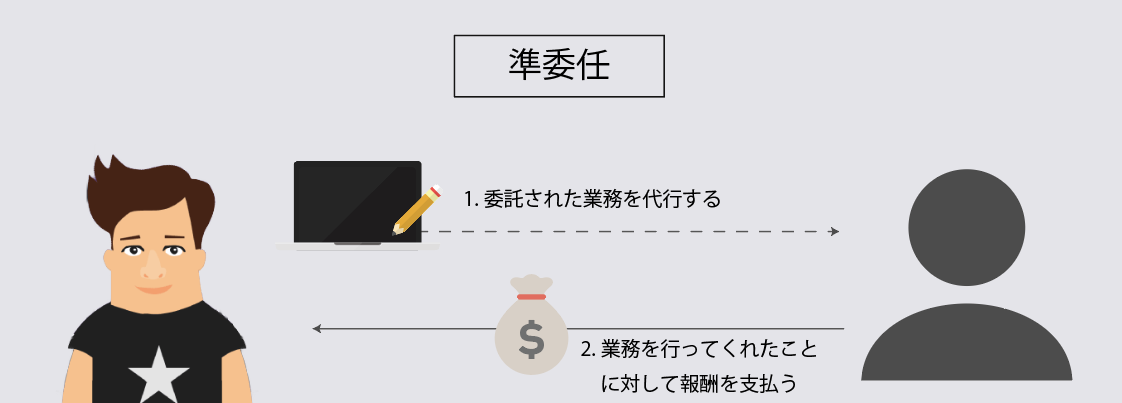

◎委任(準委任)契約とは

委任契約は、遂行する業務自体に対して報酬を支払うという契約です。

請負契約は依頼された仕事を完成させる契約、と紹介しました。 対して、委任契約の場合は完成に至らなくとも報酬を得ることが出来ます。

ただし、委任契約は“法律行為をすることを相手方に委託する(民法第643条)”と定義されています。私達の行うWeb制作の場合は、法律行為以外の業務を請け負う「準委任契約」と呼ばれます(民法第656条)。

準委任契約は何らかの業務を行うことに対して報酬が支払われる、という契約なので、委託者(クライアント)の望む成果を出せなくても契約は履行されたと考えられます。

業務遂行の結果として、成果物が残る場合も、その成果物についての責任は負わなくて良いケースが大半です。ですので、ベストを尽くして任された業務を行うという契約、と考えると良いかもしれません。

例えば、Webに限らずコンサルティングという仕事がありますよね。 問題を明らかにして、改善策のアドバイスを行うのが主な業務です。この場合、物品として納品されるものが無い場合もありますし、指示に従っても業績が伸びない場合もあります。 それでもコンサルティング代金は請求されますし、支払う義務もあるわけです。

制作関係で準委任契約を結んだ場合も、当初の予定ほど作業が進まない・クライアントの満足するものが出来上がっていなくても、報酬を受け取ることが出来ます。

また、準委任契約は「遂行する業務自体に対して報酬を支払う」という性質から、契約はWebサイトの納品など決まった形ではなく、時給や期間契約・回数とするケースが多いです。

【例】 * 時給1000円で、所定の時間ライティングを行う * 3ヶ月契約で〇〇システムの開発に取り組む * Webデザインの講習を2時間×3回行う

業務委託契約まとめ

| 業務委託 | 雇用 | ||

|---|---|---|---|

| 契約形態 | 請負 | 委託 | 雇用 |

| 契約内容 | 仕事の完遂 | 業務の遂行 | 労働の提供 |

| 対価 | 納品する成果物に対して報酬が支払われる | 遂行する業務自体に対して報酬が支払われる | 労働(力)に対しての賃金が支払われる |

| 報酬請求権 | 仕事が完成し、委託者の意に沿う結果が生じなければ報酬を得ることができない | 委任業務を行えば、委託者の意に沿う結果でなくても報酬を得ることができる | 提供した労働分の賃金を受け取ることができる |

| 報酬のベース | 成果物あたり | 期間あたり | 期間あたり |

| 報酬の受取時期 | 仕事が完成しなければ報酬を受け取ることができない | 業務途中で契約が終了しても、報酬を受け取ることができる | 定められた期間毎(月俸/年俸など) |

| 完成責任 | あり | なし | なし |

| 指揮命令権 | なし | なし | あり |

| 報告義務 | なし | あり | あり |

| 業務内容の変更 | なし | なし | あり |

| 労働法上の保護 | なし | なし (使用従属性が認められる場合は、労働基準法による保護を受けられるケースも) |

あり |

契約書について

請負タイプや委任タイプと、契約のタイプはわかれますが、契約時には受注者と発注者で内容を細かく詰めることが出来ます。厳密に言えば「どちらかのタイプに準ずる」というような形で、双方が納得できる条件で契約を交わすことができるのです。

この時に契約書の存在が重要になります。 特に依頼された仕事を完成させ、かつ、成果物についての責任も付属する請負タイプの場合は、どこまで責任を持つかを明確化しておかないとトラブルが起こってしまう危険があります。

- 延々と修正を求められ、いつまでも完成しない

- 納品したら、クライアントと連絡が取れなくなった

- 納品後、時間が経ってから突然「ここを直せ」と言われる

こんなことがあったら、大損ですし嫌ですよね。 クライアントの中には“モンスタークライアント”と呼ばれるタイプの方も残念ながらいます。自分を守るためにも契約書をしっかりチェックする・クライアントが用意してくれない場合はこちらから契約書を渡すようにしましょう。

◎準委任タイプの場合

準委任契約でお仕事を受ける場合は、大体クライアント側で契約書が用意されています。 内容をよく読み、疑問や同意できない箇所がある場合は話し合いましょう。

どのような契約書を渡されることが多いかは、下記のテンプレートサイト等を使って確認してみてください。

【文例書式テンプレート集】 完全無料、会員登録不要でテンプレートダウンロードが可能。 公開されている無料の書式雛形テンプレートの中に業務委託契約書もあります。 ファイル形式はwordやexcelなどMicrosoft系。

https://www.template-sozai.com/template/1061

【テンプレートBANK】 会員登録(無料)が必要ですが、様々なタイプの業務委託契約書が用意されています。 また、見積書・企画書・ビジネス文書など様々な書式のテンプレートがあるため、フリーで活動中でとても役立ちます。 ファイルは基本word形式。

https://www.templatebank.com/category/outsourcing-contract

【ひな形ジャーナル】 ひな形ジャーナルも業務委託契約書をはじめとした、様々なビジネステンプレートを閲覧・ダウンロードすることが出来るサイトです。 ダウンロードには会員登録(無料)が必要です。 ファイルはword/pages対応。

https://hinagata-journal.com/special/contract-agreement-003

◎請負タイプ契約の場合

請負タイプで契約する場合も、契約書をクライアントが用意することはあります。 ただ、個人事業・中小企業の方がクライアントの場合は、先方もWeb制作の流れや契約を分かっていないケースも多いです。その場合は、こちらから契約書をお渡しすると良いでしょう。

クラウドソーシングサイトの場合は、サイト上のやりとりで契約締結という扱いにしているサイトがほとんどです。しかし、金額や納期など最低限の取り決めしかされておらず、修正回数や期限が明記されてない場合が大半です。クライアント有利な設定ですね。

トラブルを避けるために、こちらから契約書をお渡しする。それができなくても、最低限記録に残る形で必要な取り決めはしておきましょう。

※注意 紙面で請負の契約書をやり取りする場合は、印紙税(収入印紙など)が必要になります。Web上で契約書のやりとりをする場合は不要です。

また、準委任契約の場合は原則、紙面でも印紙税の対象とはなりません。 詳細は企業法務弁護士ナビの解説記事が分かりやすので、ご確認ください。

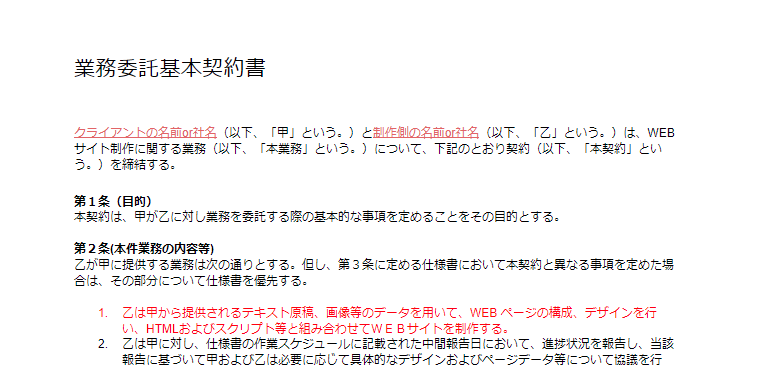

【テンプレートと説明】

業務委託基本契約書(請負型の場合)のテンプレートを公開しております。

見積書などと同様に、コピーして必要箇所を変更してお使いいただけます。

特に確認・変更が必要な箇所は赤文字にしています。 入力後は黒文字に直してお使いください。

契約書項目の中から、要点を説明します。

第2条(本件業務の内容等) 、第3条(仕様書)

第2条では受託者(わたしたち)がどのような業務を行うかを記載します。 業務内容を正確に把握しないまま契約してしまうと、委託する側とされる側でミスマッチが生じてしまう可能性があります。それを避けるため、項目立てて記述する形ですね。

例えば、項目1では業務内容に「WEBサイトを制作する」までしか書いていません。

これはヒアリングでクライアントが、作成したファイルが貰えればOKと言った場合です。 しかし途中で「やっぱり公開までして欲しい」と思うかもしれません。その時に証拠がなければ「公開までする話だった」と言って、水掛け論になる危険があります。 そうならないよう、請け負う範囲を明示しておくのです。

ただし、詳細を詰めないと明記できる段階でないものもあります。そこは次レッスンで作成する仕様書をつくるので、そちらで約束しましょうと言っておきます。

第 4 条(納品、検査手続等)、第5条(瑕疵担保責任)、第8条 (制作物の返品・再制作) 、第9条(アフターサービス) 第 4 条では納品前にクライアントに制作物のチェックをしてもらう、仕様書と違う部分が発見されたら修正を行う、ということが書かれています。 規定の期間内にクライアントの都合で連絡が取れない・何も言ってこない場合はOKと見なすなど、音沙汰なしでフェードアウトされないよう保険もつけておきます。

第5条は、納品したサイトの保証期間のようなもの。 初期不良的な欠陥、作った側に問題がある場合は、責任を持って無料で直すことを約束します。何年も経ってから言われても困るので、期限は切っておきましょう。

第9条、第10条は「品質に問題ない制作物であれば、クライアント都合による返品や修正はしない」旨を書いています。作り直して欲しい箇所があれば、作業に応じて費用を払っていただく必要があることを説明します。

第10条(所有権の移転) 納品して制作費が支払われると、Webサイトの所有権はクライアントに移ります。 クライアントはWebサイトの所有者として利益等を得られますが、Webサイトに関わるトラブルに対処する責任も負います。

第14条(再委託) クライアントから請け負った業務を、他の方に外注することを認めます。 外注時先にも機密保持を適用し、外注先で作成されるものに対しても受注者が責任を持ちます。クライアントの不利益にはしない、ということです。

契約締結までの流れ

お仕事を探す・オファーを受けてから契約締結までのオーソドックスな流れは下記のようになります。(※クライアント、業務内容により異なる場合もあります)

【請負型の業務委託契約】 1.依頼をいただく・応募する 2.見積もり前ヒアリングを行う 3.見積書を作成する 4.クライアントと協議する 5.業務委託契約書の確認 6.業務委託契約締結

【準委任型の業務委託契約】 1.オファーをいただく 2.ミーティング実施(クライアントによる面接、条件確認等) 3.クライアントから正式依頼が届く 4.秘密保持契約を締結 5.業務概要についてのミーティングを行う 6.業務委託契約書の確認 7.業務委託契約締結

まとめ

業務委託を受けるにあたり、契約書は受注側と依頼側の双方を守る役割があります。 わたしたちの方から契約書を持ちかけるとネガティブな印象を持たれることもありますが、クライアントの権利や利益を守るためでもあることを説明してご納得いただきましょう。

契約書があることで、受注側と依頼側の両方が責任を持って仕事に向き合うことが出来ます。